「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

沖縄戦を学ぼう 第2部 陣地化した糸数壕HEADLINE

MENU Ⅰ 沖縄戦の概要 (「渡嘉敷島の集団自決」の証言・手記)

Ⅱ 陣地化した糸数壕

Ⅲ 糸数壕で九死に一生を得た人の体験談

Ⅳ 沖縄戦の犠牲者数

Ⅱ 陣地化した糸数壕

(1) 陣地化した洞窟

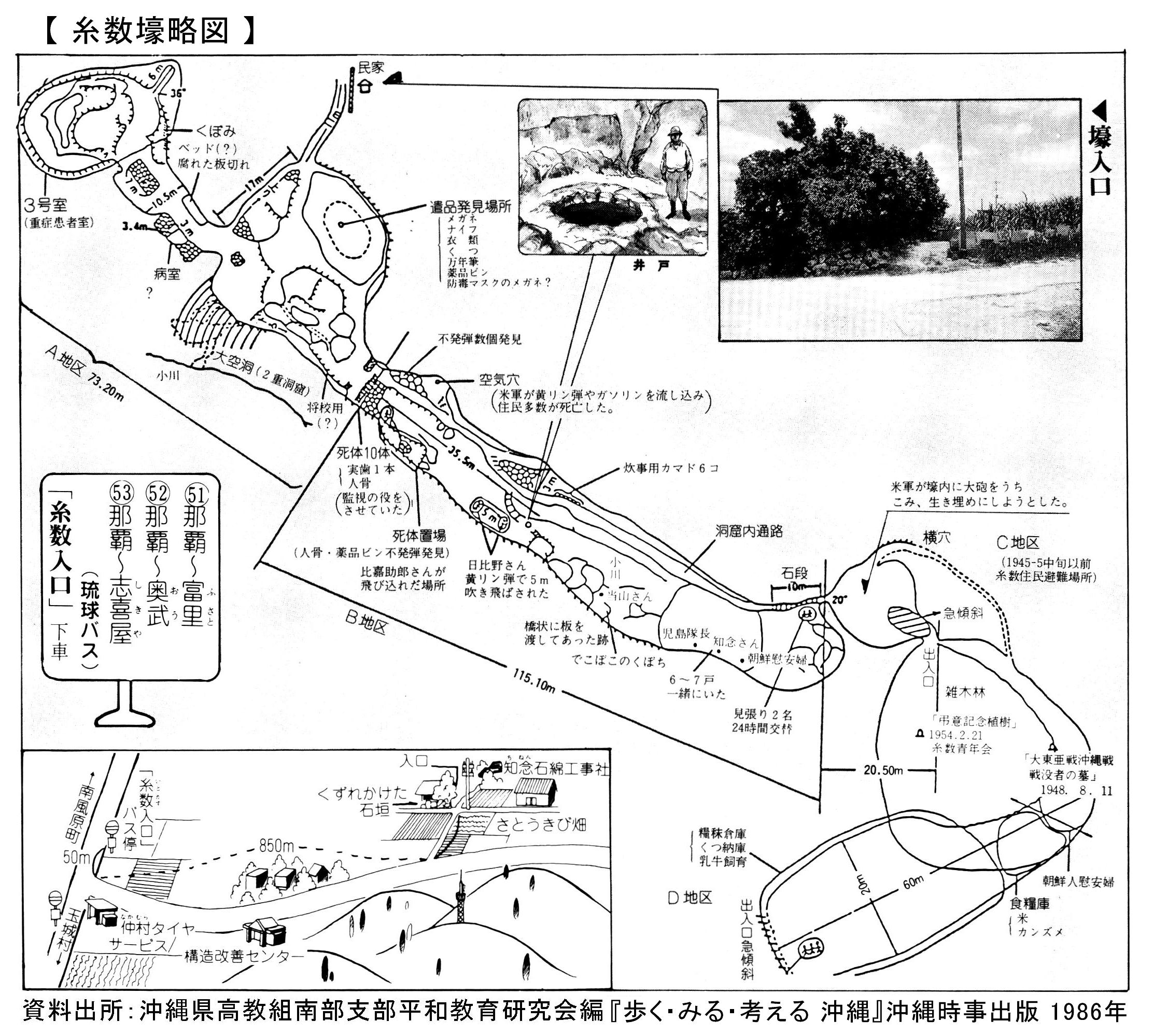

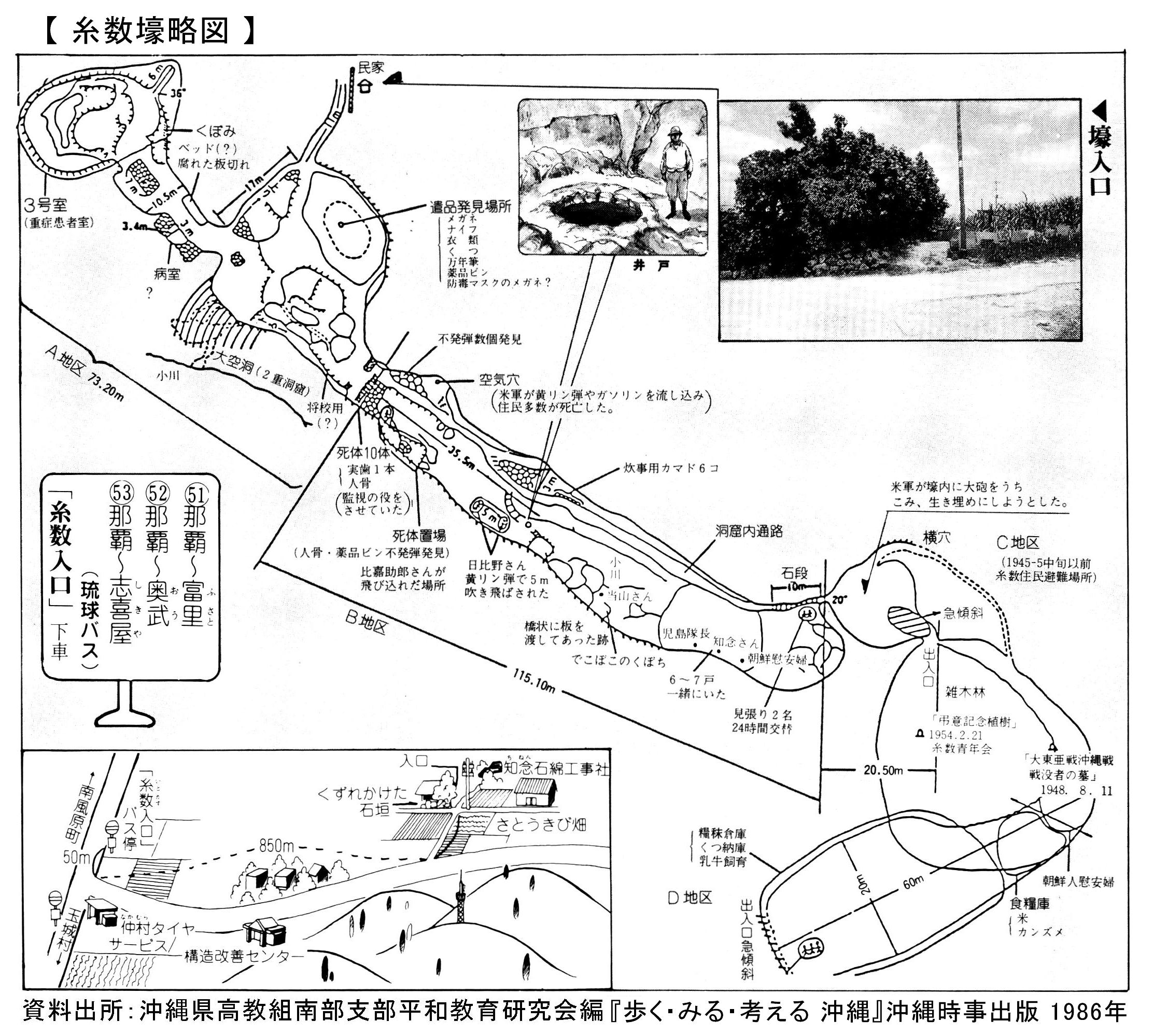

糸数城(いとかずぐすく)跡を主陣地に布陣した日本軍は、糸数部落北はずれの住民の避難壕(アブチラガマ)を洞窟陣地として使用するため住民をC地区(見取り図を参照)に追いやった。長さ269mもあるこの大洞窟には小川も流れており、軍はその中間あたりに井戸を掘り、大カマド6個(B地区)もつくって長期戦に備えた。ところで、中部での日米攻防戦が開始されると、糸数部落の日本軍も戦闘に加わるため、壕をあとにした。また、ここは軍の食料・軍靴などの大倉庫(B、C地区)ともなっており、数名の兵士にその管理が任されていた。

(2) 1000名に近い患者のうめき声

4月24日には、この洞窟は南風原(はえばる)の陸軍病院・糸数分室としても使用されることになり、軍医・ひめゆり学徒とともに重傷患者が多数担ぎこまれてきた。洞窟内には、部落内の製糖工場を分解してきて2階建の病室などが作ってあった(A、B地区)。負傷兵の数は増していき1,000名近い患者たちで野戦病院は地獄のようなありさまだった。米軍が南下してきた5月25日頃、病院は解散となり、重傷患者などは青酸カリなどで「処置」されて置き去りになった。

(3) 米軍の馬乗り攻撃

その後、この壕には、200名近い住民と倉庫管理兵士、瀕死の重傷患者らがこもることになった。6月1日前後に、米軍はこの一帯を占領したが、投降よびかけに応じないこの洞窟にさまざまな攻撃をしかけた。洞窟中央部にある小さな空洞(B地区の空気穴)を見つけて、ガソリンを流し込んで火を放ったり、そこから黄燐弾を役げこんだりしたので年寄り・子供に多数の死者が出た。また、壕出入りロ(C地区)に大砲を持ち込んできて洞窟内に発射したり、あげくの果てはC地区出入りロを封じて生き埋めにしようとした。

(4) 住民スパイ視虐殺事件の発生

米軍が洞窟内まで進出してきたら、200名近い軍民は、全員自爆する予定で爆雷を準備していた。ところで、6月の初め頃から、付近で捕虜になった住民は収容所生活に入っており、もはや戦後の第一歩を歩んでいた。そこで食糧が豊富にあることを知っていた住民がつぎつぎにこの洞窟にやってきた。しかし、神の国日本の敗戦を信じない軍民は、兵士と住民が交代で見張りに立ち(B地区石段手前)、近づく住民をスパイ視してつぎつぎ殺害していった。皇軍と臣民の末路を示した典型的なこの洞窟から兵士と住民が投降したのは、敗戦後の8月22日のことである。なお、日本軍の隊長らは9月までたてこもっていた。

Ⅲ 糸数壕で九死に一生を得た人の体験談

(1) 日比野勝広さんの「手記」より

ウジの中から奇跡の生還

仰向けに寝ていると、背の下にムズムズしたものを感じ、それらがやがて首筋、お尻の下にも感じられる。手さぐりでつまんだら、それは大きな「うじ」で群をなしていた。どこから来たものか、あたりを見まわした時、ふと隣りの吉田君(東京)がいつの間にか死んでいた。そしてすでに腐りはじめ、そこからはい出していることがわかる。死臭が鼻をつき、吐き気さえ感じていたが、まさか一番元気だったこの人が死んでいるとは意外だった。そういえば自分をなぐらなくなっていた。水のとりこになっている間に「うじ」の住居になるなど、悲しくも哀れである。悪臭と「うじ」に悩まされつつも白骨化していく友のそばから離れるだけの体力もなく、「今にこの姿になるのか」と恐ろしい戦慄(せんりつ)の時が続いた。それでも水を求める私は、手近なところに水のあることを思いついた。「小便を飲もう」私はいっしんに放尿に励んだ。しかし、この妙案も効き目はなかった。小便になるような水分は、からだの中には残っていない。

ある日、向う側の上部にある空気穴から黄憐弾が投入され、大音響と共にはねとばされた。気を失ってしまった。気づくと棚の上から落ちていた。他の者も幾人か吹き飛んだらしい。しばらくしてから正気に戻り「ああ、まだ生きていたか」と辺りを見ると、ここは五メートルばかり下の水たまりのそばであった。爆風で飛ばされた時、奇蹟的に地下水の流れへ運よくいったものとみえる。

一念が通じたのか、偶然なのか、私の切望した水が得られたことに喜びを感じる暇も惜しく、一気に飲み続けた。痛みも忘れとにかく腹一杯になるまで飲み続けたことは今でも覚えている。水腹であっても満腹感は、私に「生命力」を与えてくれたのか、眠りを誘い、起きてはまた飲みして、少しずつ動くことができるようになった。

(沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年より引用)

(2) ひめゆり部隊の人の体験談

重傷者でひしめく糸数分室 (南風原陸軍病院)

島袋淑子(旧・屋比久淑子)当時17歳

師範予科3年 糸数分室勤務

大城知善先生に引率されて生徒15名が 南風原(はえばる)から糸数分室に配置替えになったのは5月1日です。今のアブチラガマです。大城軍医、西平軍医、看護婦1人と衛生兵、それに屋富祖医師と私達のたった20名位で、700名前後の患者の看護をしていたのですよ。

ガマの中は何時も悪臭が漂っていて、それこそたいへんだったんですよ。治療や看護も出来ない状態でした。

手術の時の兵士達の断末魔の叫び声は、今でも耳にこびりついているんですよ。地獄そのものでしたよ。麻酔薬も充分にありませんから、本当に気休め程度しかうってくれないんです。患者は

「もういい 殺してくれ 軍医殿 殺してくれ!」と叫ぶんです。

軍医は

「貴様、日本軍人だろう! これぐらいのことが我慢出来なくて、どうするんだ!」と言って 叱るんですよ。

5月中旬になると、患者達の傷の悪化は非常に目立ってきました。すべての患者達は、身体中が膿と蛆だらけになっていましたね。脳症患者も破傷風患者も次第に増えていきました。脳症患者は頭がいかれていますから大変なんですよ。重傷で寝ている人の上を平気で歩き回って暴れるのです。

「こいつを 何処かへ連れて行って!」

と騒ぐんです 看護兵が来て、壕の奥へ奥へと連れて行くんです。「何処へ連れて行くんですか。」ときいても返事はしないんですよ。

破傷風患者は、手足が痙攣し、終いには口が開かなくなるんです。そうなると、おも湯も喉に通らないんです。そんな患者は隔離室に移されるわけです。戸板で囲われた狭い所に入れられて、助けてくれ、と訴えるように目だけをキョロキョロさせていましたよ。

また、ひもじさのあまり兵隊達はわめくのです。

「曹長の手があっただろう。足があっただろう。それを煮てくれよ。焼いてくれよ!」

切断した手足のことです。本当に恐ろしい光景です。これが戦争なんですね。

(ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会 1996年 p.55より引用)

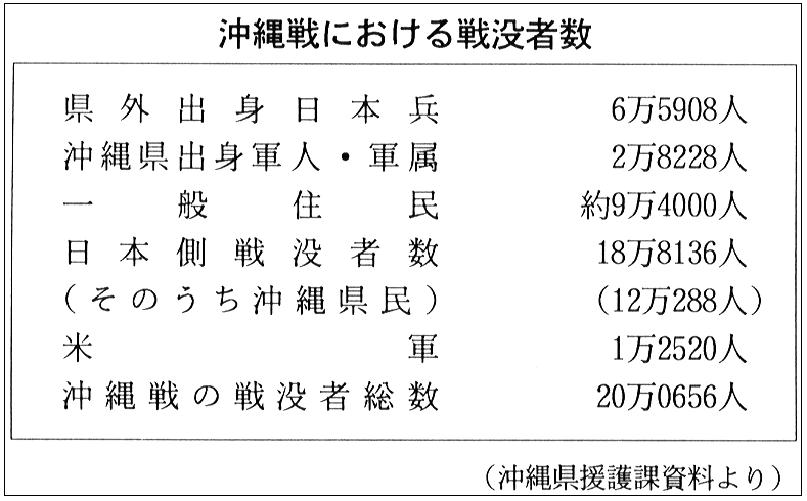

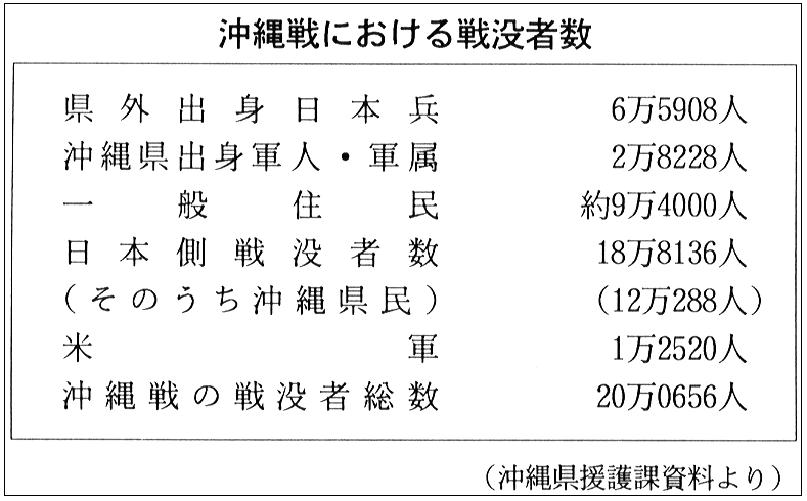

Ⅳ 沖縄戦の犠牲者数

◎ 男子学徒隊は軍人に、女子学徒隊は軍属に含まれている。

◎ この戦没者数のなかには、終戦前後のマラリアによる病死や餓死などで亡くなった人々は含まれていない。この数をふくめると、沖縄県民の一般犠牲者総数は15万人前後になるだろうと推定される。実に、当時の人口の4人に1人が戦争で亡くなったことになる。なお、県援護課によると、1993年3月31日までに収骨された遺骨は、18万2,061柱で、未収遺骨は約6,000柱となっている。

◎ この戦没者のなかには、1万人をこえるともいわれる朝鮮人の戦没者は含まれていない。

◎ 日本政府や琉球政府(沖縄県)は、沖縄戦における一般住民の戦没者数を一度も公式に調査しておらず、この数字は沖縄戦後の人口統計などから推定したものにすぎない。

参考文献

◎ この資料は、沖縄県教育委員会編『高校生のための 沖縄の歴史』(三訂版)1996年 pp.102-106を中学生

にわかりやすいように再編集したものである。

◎ その他、この資料を作成するために利用した参考文献 (出版年順)

①池宮 城秀意著『戦争と沖縄』岩波ジュニア新書 1980年

②佐木 隆三著『証言記録 沖縄住民虐殺』徳間書店 1982年

③沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年

④中村渠理編『証言 沖縄戦 -戦禍を掘る』琉球新報社 1995年

⑤ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女

ひめゆり同窓会 1996年

⑥大田 昌秀編著『写真記録「これが沖縄戦だ」』改訂版 琉球新報社1996年

⑦沖縄県平和委員会編『親子で学ぶ 沖縄の戦跡と基地』あけぼの出版 1997年

「第1部 沖縄戦の概要」に戻る

(1) 陣地化した洞窟

糸数城(いとかずぐすく)跡を主陣地に布陣した日本軍は、糸数部落北はずれの住民の避難壕(アブチラガマ)を洞窟陣地として使用するため住民をC地区(見取り図を参照)に追いやった。長さ269mもあるこの大洞窟には小川も流れており、軍はその中間あたりに井戸を掘り、大カマド6個(B地区)もつくって長期戦に備えた。ところで、中部での日米攻防戦が開始されると、糸数部落の日本軍も戦闘に加わるため、壕をあとにした。また、ここは軍の食料・軍靴などの大倉庫(B、C地区)ともなっており、数名の兵士にその管理が任されていた。

(2) 1000名に近い患者のうめき声

4月24日には、この洞窟は南風原(はえばる)の陸軍病院・糸数分室としても使用されることになり、軍医・ひめゆり学徒とともに重傷患者が多数担ぎこまれてきた。洞窟内には、部落内の製糖工場を分解してきて2階建の病室などが作ってあった(A、B地区)。負傷兵の数は増していき1,000名近い患者たちで野戦病院は地獄のようなありさまだった。米軍が南下してきた5月25日頃、病院は解散となり、重傷患者などは青酸カリなどで「処置」されて置き去りになった。

(3) 米軍の馬乗り攻撃

その後、この壕には、200名近い住民と倉庫管理兵士、瀕死の重傷患者らがこもることになった。6月1日前後に、米軍はこの一帯を占領したが、投降よびかけに応じないこの洞窟にさまざまな攻撃をしかけた。洞窟中央部にある小さな空洞(B地区の空気穴)を見つけて、ガソリンを流し込んで火を放ったり、そこから黄燐弾を役げこんだりしたので年寄り・子供に多数の死者が出た。また、壕出入りロ(C地区)に大砲を持ち込んできて洞窟内に発射したり、あげくの果てはC地区出入りロを封じて生き埋めにしようとした。

(4) 住民スパイ視虐殺事件の発生

米軍が洞窟内まで進出してきたら、200名近い軍民は、全員自爆する予定で爆雷を準備していた。ところで、6月の初め頃から、付近で捕虜になった住民は収容所生活に入っており、もはや戦後の第一歩を歩んでいた。そこで食糧が豊富にあることを知っていた住民がつぎつぎにこの洞窟にやってきた。しかし、神の国日本の敗戦を信じない軍民は、兵士と住民が交代で見張りに立ち(B地区石段手前)、近づく住民をスパイ視してつぎつぎ殺害していった。皇軍と臣民の末路を示した典型的なこの洞窟から兵士と住民が投降したのは、敗戦後の8月22日のことである。なお、日本軍の隊長らは9月までたてこもっていた。

Ⅲ 糸数壕で九死に一生を得た人の体験談

(1) 日比野勝広さんの「手記」より

ウジの中から奇跡の生還

仰向けに寝ていると、背の下にムズムズしたものを感じ、それらがやがて首筋、お尻の下にも感じられる。手さぐりでつまんだら、それは大きな「うじ」で群をなしていた。どこから来たものか、あたりを見まわした時、ふと隣りの吉田君(東京)がいつの間にか死んでいた。そしてすでに腐りはじめ、そこからはい出していることがわかる。死臭が鼻をつき、吐き気さえ感じていたが、まさか一番元気だったこの人が死んでいるとは意外だった。そういえば自分をなぐらなくなっていた。水のとりこになっている間に「うじ」の住居になるなど、悲しくも哀れである。悪臭と「うじ」に悩まされつつも白骨化していく友のそばから離れるだけの体力もなく、「今にこの姿になるのか」と恐ろしい戦慄(せんりつ)の時が続いた。それでも水を求める私は、手近なところに水のあることを思いついた。「小便を飲もう」私はいっしんに放尿に励んだ。しかし、この妙案も効き目はなかった。小便になるような水分は、からだの中には残っていない。

ある日、向う側の上部にある空気穴から黄憐弾が投入され、大音響と共にはねとばされた。気を失ってしまった。気づくと棚の上から落ちていた。他の者も幾人か吹き飛んだらしい。しばらくしてから正気に戻り「ああ、まだ生きていたか」と辺りを見ると、ここは五メートルばかり下の水たまりのそばであった。爆風で飛ばされた時、奇蹟的に地下水の流れへ運よくいったものとみえる。

一念が通じたのか、偶然なのか、私の切望した水が得られたことに喜びを感じる暇も惜しく、一気に飲み続けた。痛みも忘れとにかく腹一杯になるまで飲み続けたことは今でも覚えている。水腹であっても満腹感は、私に「生命力」を与えてくれたのか、眠りを誘い、起きてはまた飲みして、少しずつ動くことができるようになった。

(沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年より引用)

(2) ひめゆり部隊の人の体験談

重傷者でひしめく糸数分室 (南風原陸軍病院)

島袋淑子(旧・屋比久淑子)当時17歳

師範予科3年 糸数分室勤務

大城知善先生に引率されて生徒15名が 南風原(はえばる)から糸数分室に配置替えになったのは5月1日です。今のアブチラガマです。大城軍医、西平軍医、看護婦1人と衛生兵、それに屋富祖医師と私達のたった20名位で、700名前後の患者の看護をしていたのですよ。

ガマの中は何時も悪臭が漂っていて、それこそたいへんだったんですよ。治療や看護も出来ない状態でした。

手術の時の兵士達の断末魔の叫び声は、今でも耳にこびりついているんですよ。地獄そのものでしたよ。麻酔薬も充分にありませんから、本当に気休め程度しかうってくれないんです。患者は

「もういい 殺してくれ 軍医殿 殺してくれ!」と叫ぶんです。

軍医は

「貴様、日本軍人だろう! これぐらいのことが我慢出来なくて、どうするんだ!」と言って 叱るんですよ。

5月中旬になると、患者達の傷の悪化は非常に目立ってきました。すべての患者達は、身体中が膿と蛆だらけになっていましたね。脳症患者も破傷風患者も次第に増えていきました。脳症患者は頭がいかれていますから大変なんですよ。重傷で寝ている人の上を平気で歩き回って暴れるのです。

「こいつを 何処かへ連れて行って!」

と騒ぐんです 看護兵が来て、壕の奥へ奥へと連れて行くんです。「何処へ連れて行くんですか。」ときいても返事はしないんですよ。

破傷風患者は、手足が痙攣し、終いには口が開かなくなるんです。そうなると、おも湯も喉に通らないんです。そんな患者は隔離室に移されるわけです。戸板で囲われた狭い所に入れられて、助けてくれ、と訴えるように目だけをキョロキョロさせていましたよ。

また、ひもじさのあまり兵隊達はわめくのです。

「曹長の手があっただろう。足があっただろう。それを煮てくれよ。焼いてくれよ!」

切断した手足のことです。本当に恐ろしい光景です。これが戦争なんですね。

(ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会 1996年 p.55より引用)

Ⅳ 沖縄戦の犠牲者数

◎ 男子学徒隊は軍人に、女子学徒隊は軍属に含まれている。

◎ この戦没者数のなかには、終戦前後のマラリアによる病死や餓死などで亡くなった人々は含まれていない。この数をふくめると、沖縄県民の一般犠牲者総数は15万人前後になるだろうと推定される。実に、当時の人口の4人に1人が戦争で亡くなったことになる。なお、県援護課によると、1993年3月31日までに収骨された遺骨は、18万2,061柱で、未収遺骨は約6,000柱となっている。

◎ この戦没者のなかには、1万人をこえるともいわれる朝鮮人の戦没者は含まれていない。

◎ 日本政府や琉球政府(沖縄県)は、沖縄戦における一般住民の戦没者数を一度も公式に調査しておらず、この数字は沖縄戦後の人口統計などから推定したものにすぎない。

参考文献

◎ この資料は、沖縄県教育委員会編『高校生のための 沖縄の歴史』(三訂版)1996年 pp.102-106を中学生

にわかりやすいように再編集したものである。

◎ その他、この資料を作成するために利用した参考文献 (出版年順)

①池宮 城秀意著『戦争と沖縄』岩波ジュニア新書 1980年

②佐木 隆三著『証言記録 沖縄住民虐殺』徳間書店 1982年

③沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年

④中村渠理編『証言 沖縄戦 -戦禍を掘る』琉球新報社 1995年

⑤ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女

ひめゆり同窓会 1996年

⑥大田 昌秀編著『写真記録「これが沖縄戦だ」』改訂版 琉球新報社1996年

⑦沖縄県平和委員会編『親子で学ぶ 沖縄の戦跡と基地』あけぼの出版 1997年

「第1部 沖縄戦の概要」に戻る