「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

沖縄戦を学ぼう 第1部 沖縄戦の概要HEADLINE

MENU Ⅰ 沖縄戦の概要 (「渡嘉敷島の集団自決」の証言・手記)

Ⅱ 陣地化した糸数壕

Ⅲ 糸数壕で九死に一生を得た人の体験談

Ⅳ 沖縄戦の犠牲者数

Ⅱ 陣地化した糸数壕

Ⅲ 糸数壕で九死に一生を得た人の体験談

Ⅳ 沖縄戦の犠牲者数

Ⅰ 沖縄戦の概要(大まかな内容)

(1) 県外疎開と10・10空襲

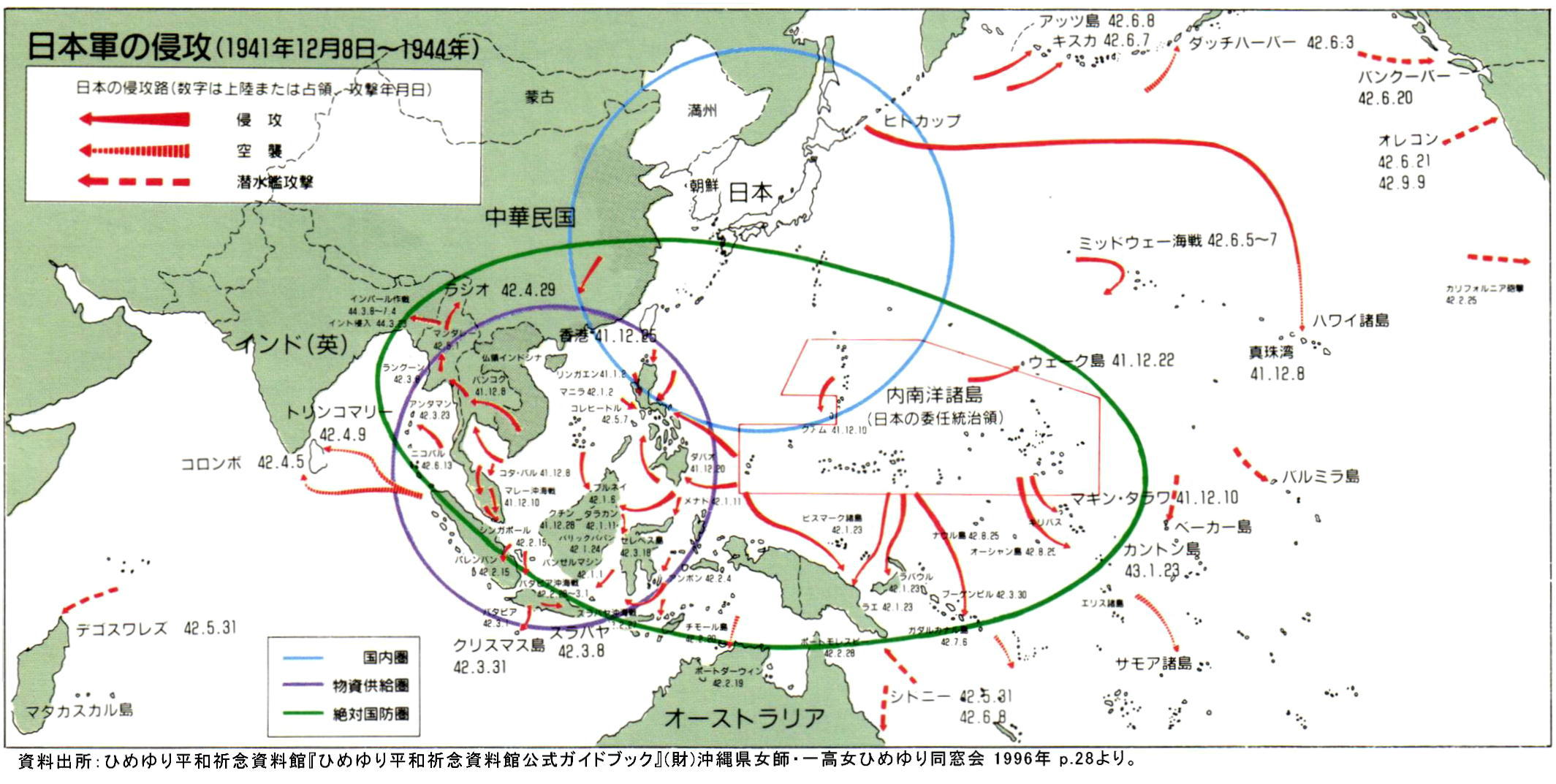

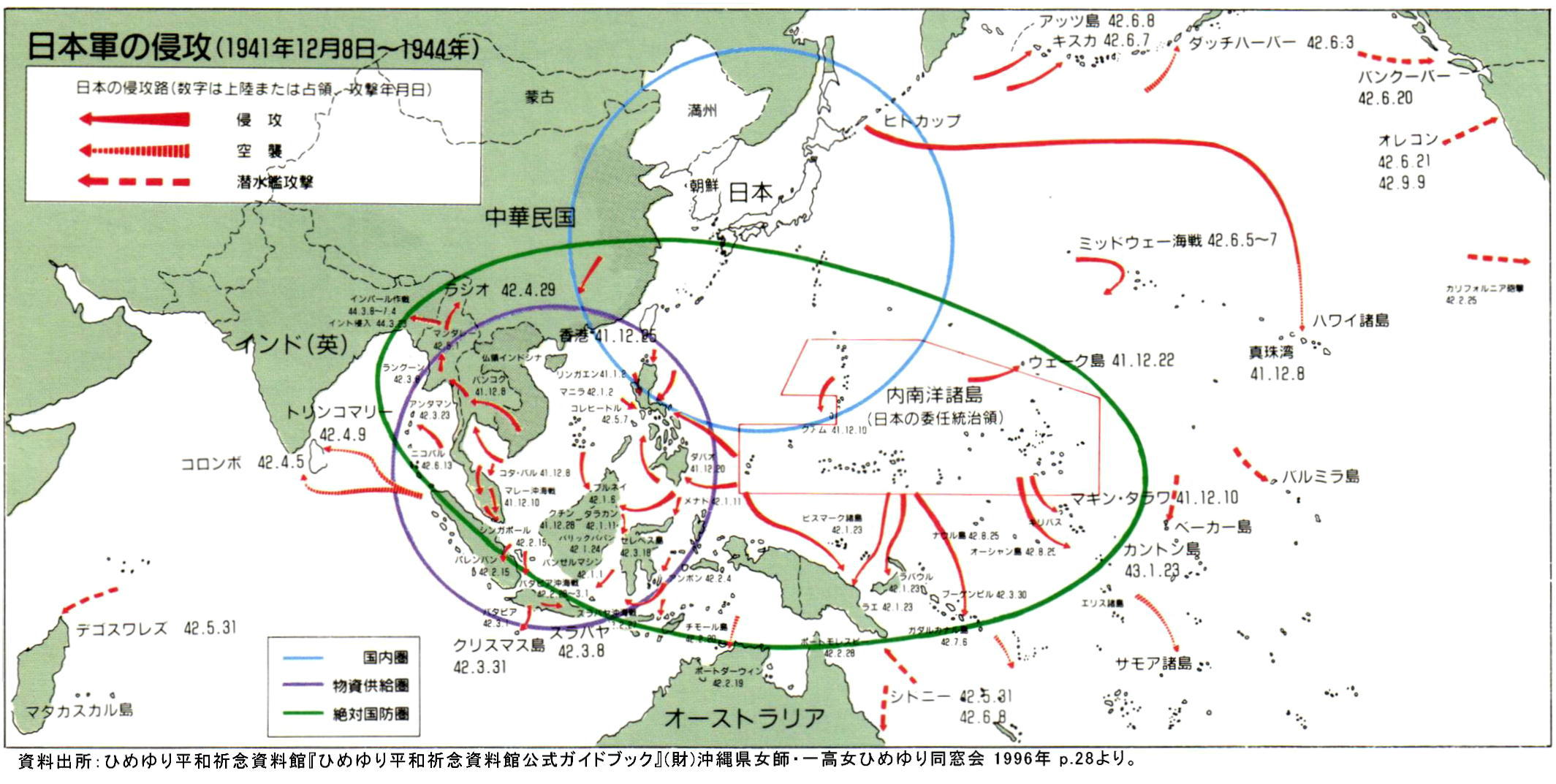

15年戦争も終盤にさしかかり、沖縄が要塞化されはじめたころ、沖縄県からの移住者が多いマリアナ諸島のサイパン島が陥落し、県民に大きなショックを与えた。肉親をはじめ、多数の県民を失った悲しみはもとより、サイパンの次は沖縄が攻撃されることが予想されたからである。

日本政府は1944(昭和19)年7月はじめ、沖縄県から本土へ8万人、台湾へ2万人の計10万人の幼児や老人及び婦女の疎開(そかい)計画を決定した。しかし、家族と離れ見知らぬ土地で暮らすことへの不安と、すでに沖縄近海には米軍の潜水艦が出没していたことなどから疎開業務はうまく進まなかった。とくに学童疎開は希望者が少なく、第1陣が出発したのは8月中旬になってからであった。

1944年8月21日、3隻の疎開船が一般疎開者とともに第2陣の学童疎開者を乗せて那覇(なは)港を出した。翌22日、奄美大島(あまみおおしま)近くの悪石島(あくせきじま)近くで、そのうちの一隻「対馬丸」(つしままる)が米国の潜水艦の攻撃をうけて沈没した。この遭難で、学童800人を含む乗客約1,700人のうち、およそ1,500人が死亡した。この事件は沖縄県民には極秘にされたが、これだけ多数の犠牲者をだした遭難事件がいつまでも隠しとおせるはずはなく、県民はますます疎開に対して消極的になった。だが、同年10月の米軍機による激しい空襲(10・10空襲)によって、県民は戦争の恐ろしさを知ることになり、疎開希望者がいっきにふえた。

1944年10月10日、米軍は北は奄美大島から南は石垣島、東は大東島にいたるまでの南西諸島全域に、早朝から5次に及ぶ米軍艦載機グラマンなどによる攻撃を行なった。特に那覇市は正午過ぎの第4次、第5次の攻撃対象となり、那覇港に近い垣花町(かきのはなちょう)や上之蔵町(うえのくらちょう)をはじめ市街地の大部分が炎上し、那覇市の約9割が燃えつきた。

この日、沖縄県下に来襲した米軍機は約1,400機だった。その被害は、県下で死者約600人、負傷者約700人に及び、航空・船舶の基地や、一般住宅も多大な被害を受けた。県民はこの空襲によって、米軍の圧倒的な強さをまざまざと見せつけられた。

(2) 沖縄戦のはじまリ

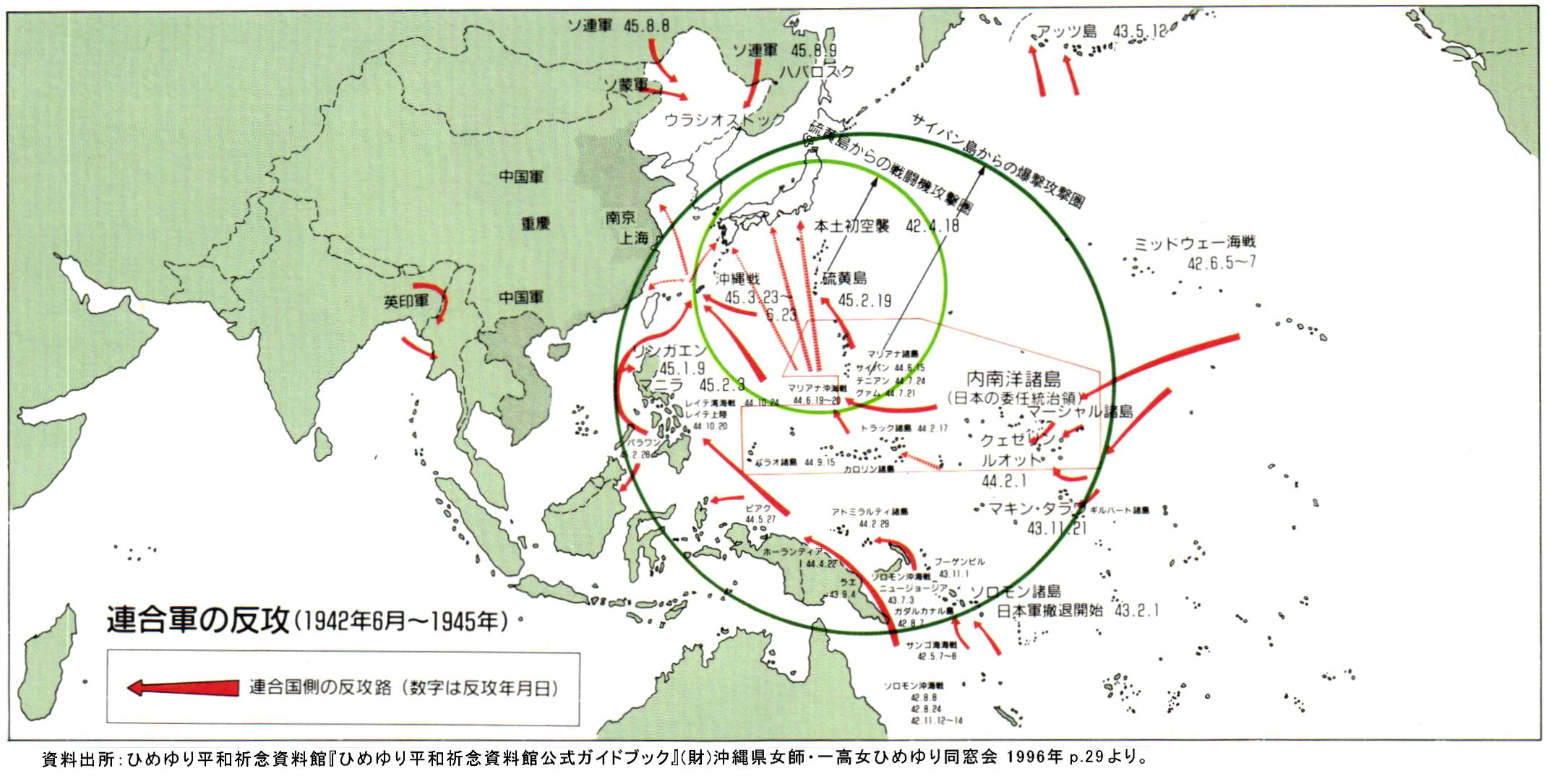

1945(昭和20)年にはいると、米軍機の空襲が激しくなり、米軍の沖縄攻略は時間の問題となった。

3月23日から南西諸島は米軍の激しい空襲をうけ、26日早朝には米軍がついに慶良間(けらま)諸島へ上陸した。沖縄本島上陸にそなえて艦隊の停泊地を確保するのが目的であった。ここに沖縄戦の幕が切っておとされたのである。

慶良間諸島には日本軍の地上部隊ははとんど配置されておらず、海上挺身隊と特攻艇が配備されていた。日本軍は、米軍の上陸は本島南部か中部西洋岸であろうと予測し、慶良間諸島から特攻艇で米艦隊を背後から襲撃する作戦をたてていた。そのため、不意をつかれた海上挺身隊は山中に逃げこんで抵抗したが、特攻艇はほとんど破壊され、3月29日までには同諸島全域が米軍に占領された。

それぞれの島の住民は、「米英軍は情け容赦もなく鬼や獣のようである」と教えられていたために、米軍が上陸してくるとパニックにおちいった。住民は援護を求めて日本軍の陣地に集まった。しかし、日本軍は住民は戦闘のじゃまになるとして、陣地から追い返した。陣地から追い返された住民は山中、あるいは村の近くの壕で家族、親族ぐるみで死んでいった。住民は、軍から配られていた手榴弾やカミソリ、鎌、包丁などで絶命していったのである。慶良間諸島での、こうして絶命した住民の数は、渡嘉敷島(とかしかじま)で329人、座間味島(ざまみじま)で171人、慶留間島(げるまじま)で53人にのぼった。ほかにも、日本軍が降伏する8月下旬にいたるまでに、日本軍の敗残兵による住民殺害、朝鮮人軍夫の虐待や殺害などが発生した。

(「渡嘉敷島の集団自決」の証言・手記)

(3) 沖縄戦の経過

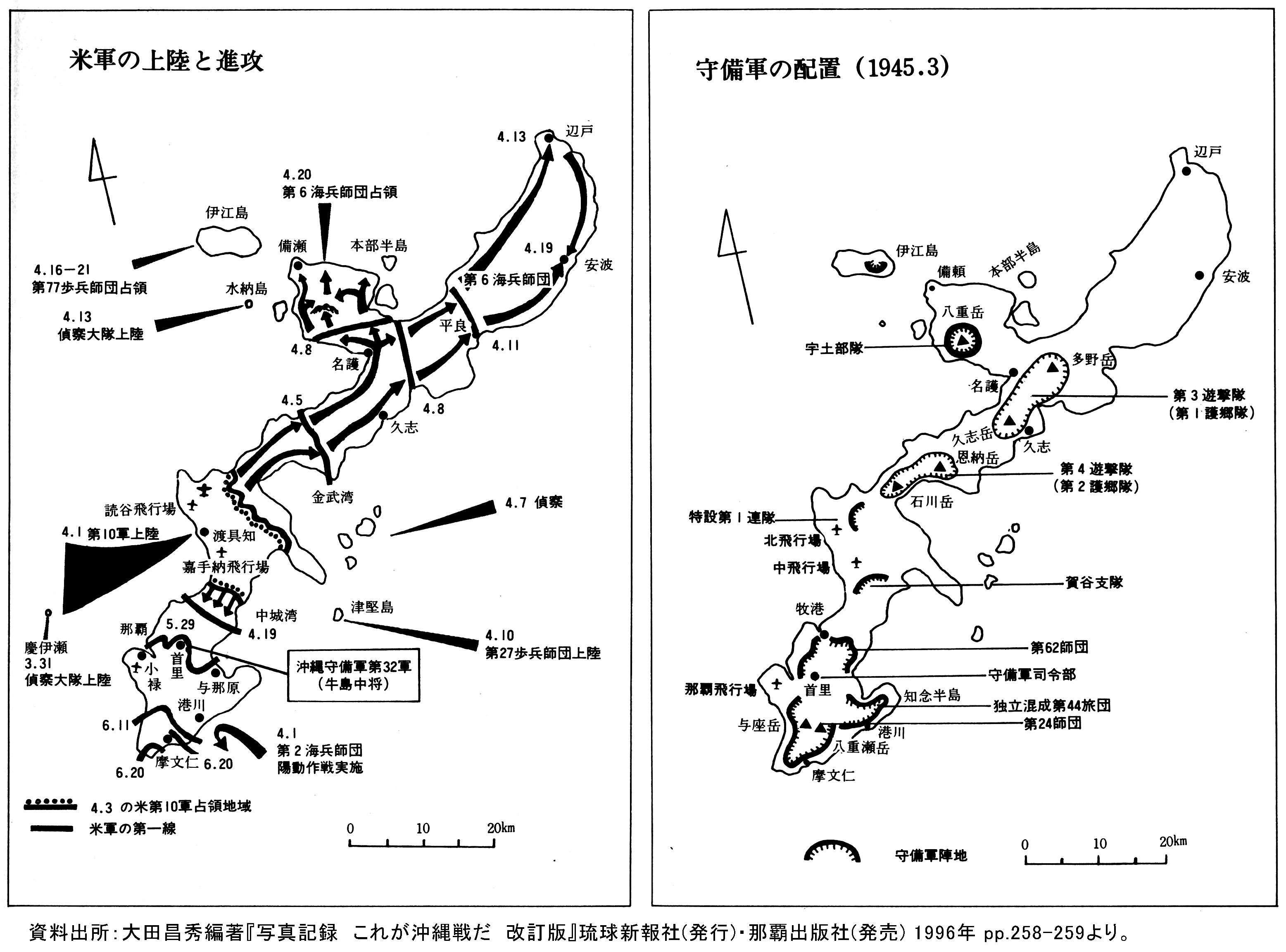

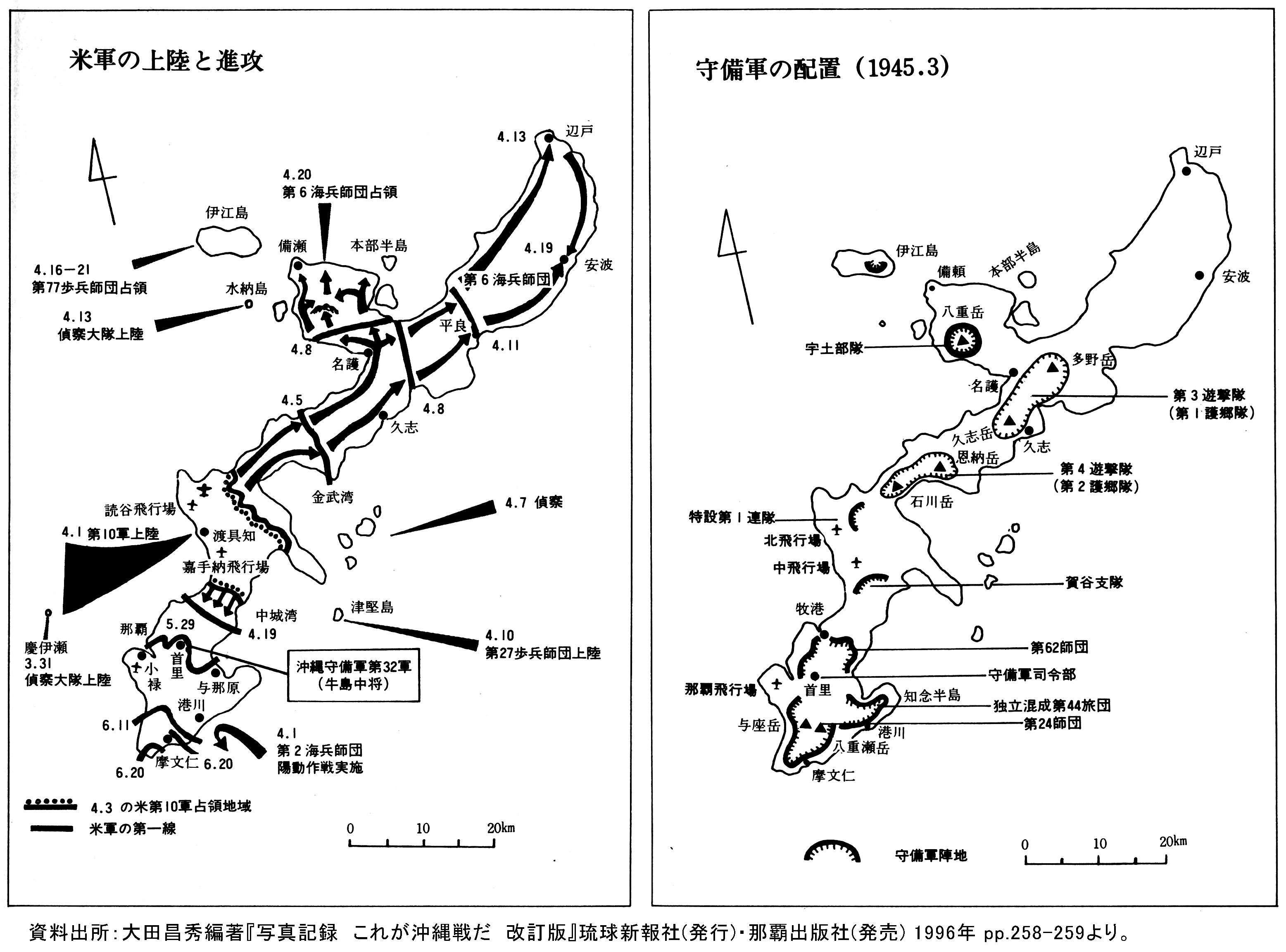

4月1日、午前8時30分、米軍は沖縄本島の中部西海岸(現在の読谷村(よみたんそん)・嘉手納町(かでなちょう)・北谷町(ちゃたんちょう))への上陸作戦を開始した。そこは大軍が一挙に上陸するには最適の場所であった。制空権の掌握に必要な日本軍の北(読谷)・中(嘉手納・北谷)の両飛行場があったからである。

米軍の沖縄攻略の目的は、日本の領土である沖縄を占領することによって、日本と南方及び中国方面との連絡綱を断ち切ると同時に、沖縄を日本本土への進攻基地にすることであった。太平洋戦争最大の上陸作戦が展開されたのは、こうした理由があったのである。だが、米軍の大々的な上陸作戦にもかかわらず、日本軍はほとんど反撃を加えることなく、米軍の「無血上陸」をゆるした。そのため、米軍はあっさりと北・中両飛行場を占領することができた。

沖縄守備軍は、水際作戦(敵の上陸を防ぐための作戦のこと)から、本島での持久戦(時間かせぎのために、できる限り長期間戦う作戦のこと)へと、作戦を切りかえていた。はじめ置かれていた最精鋭部隊の第9師団が、この米軍進攻の前に、台湾の守備に引き抜かれていた事情があったからである。

沖縄守備軍の首脳部は、持久戦によって、米軍の本土進攻をおくらせ、本土決戦の時間かせぎをすることを考えたのである。また、南部から上陸しようとみせかけていた米軍の陽動作戦に惑わされ、兵力を南部戦線にも向けたことで、中部戦線に十分に対応できなくなったことにも、米軍の「無血上陸」をゆるす原因があった。

いずれにせよ、大本営は、第32軍沖縄守備軍が米軍の「無血上陸」をゆるし、簡単に北・中両飛行場をあけわたしたことに驚いた。沖縄守備軍の本来の任務は、南西諸島を拠点に航空作戦によって東シナ海周辺の制空権を奪うことであった。しかし、強力な一個師団をひきぬかれ、わずか10万余りの弱小兵力ではいかんともしがたく、作戦変更は大本営も認めているところであった。

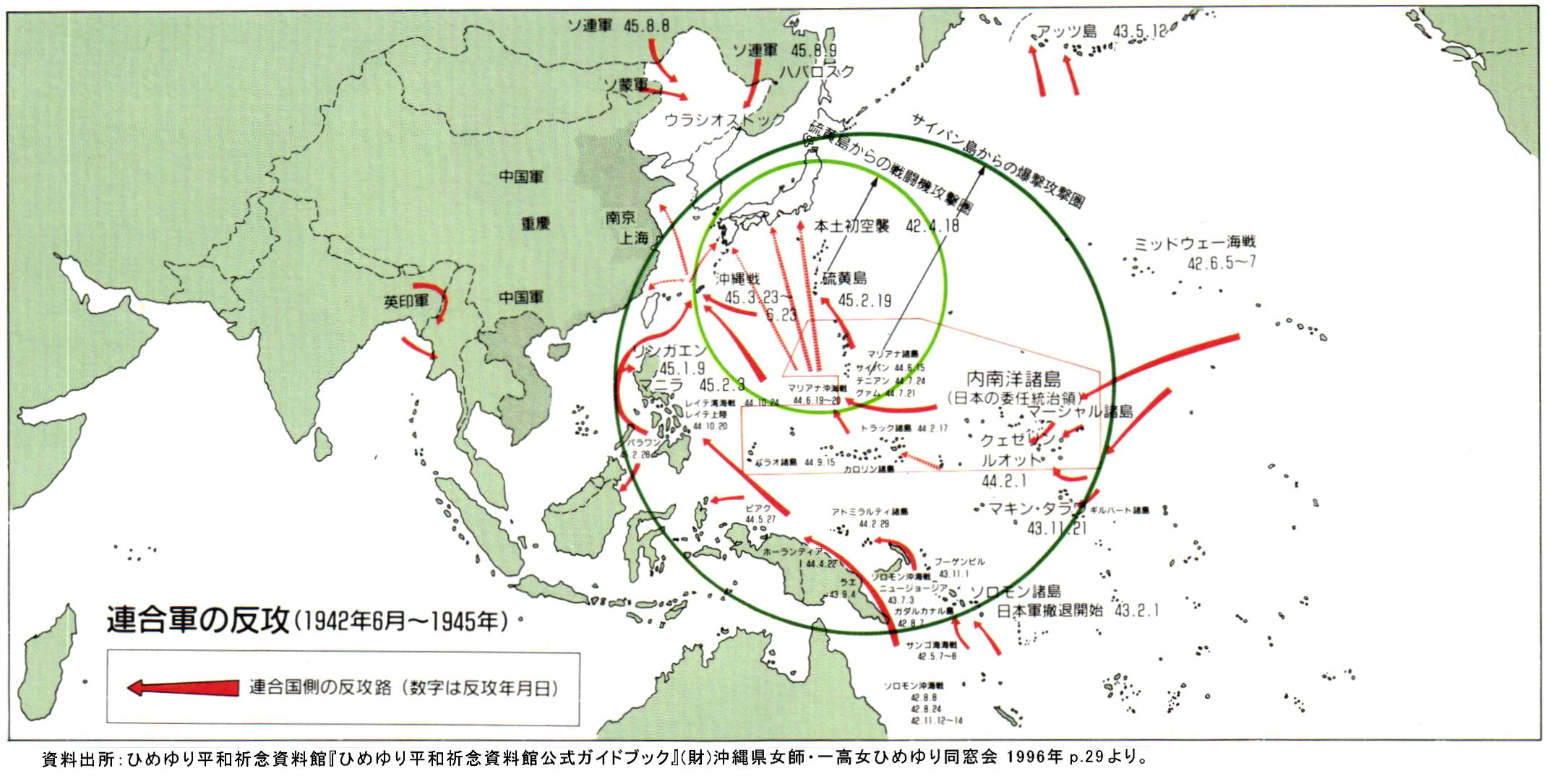

米軍上陸部隊は勢いにのって進撃を続け、翌2日には東海岸に達し、沖縄本島を南北に分断した。北部に攻撃をかけた軍隊は4月13日には辺戸まで進撃し、20日ごろまでには実質的に北部全域を占領した。

北部には宇土部隊(遊撃隊)が配置されていたが、米海兵隊の猛攻で敗残兵同様となって国頭の山中を転々とし、避難民の食糧を奪いながら逃げのびていた。その間、彼らは部隊の指示に従わない住民を拷問したり虐殺したりするいまわしい事件をおこした。大宜味村(おおぎみそん)渡野喜屋(とのきや)(現在の字白浜)での住民虐殺(渡野喜屋事件)や、今帰仁村(なきじんそん)での一連の住民虐殺などがよく知られている。殺害の理由は、「敵に投降したものはスパイとみなして処刑にする」ということであったが、実際はスパイ処刑を名目にした食糧強奪であったとの見方もある。北部への避難民たちは、飢えとマラリアで悩まされたあげく、米軍の銃弾以外に、日本軍の敗残兵からも身を守らなければならなかったのである。

北部でもっとも戦闘が激しかったのは、「東洋一」といわれた飛行場を擁する伊江島(いえじま)であった。宇土(うと)部隊(国頭(くにがみ)支隊)の指揮の下で、約2,700人の守備隊が洞穴にたてこもり、多くの住民をまきこんで6日間にわたる激しい戦闘を展開した。この戦闘における約4,500人の戦死者の内、1,500人が伊江島の住民であった。いわゆる集団自決で死んでいった人々も100人をこえた。予想もしなかった日本軍の抵抗によって、米軍も多くの負傷者をだした。

一方、中南部の戦線は、米軍が西海岸の牧港(まきみなと)・嘉数(かかず)~我如古(がねこ)~東海岸の和宇慶(わうけ)を結ぶ日本軍の陣地にさしかかった4月7日頃から、これまでほとんど沈黙していた日本軍が猛烈な反攻をはじめた。とくに嘉数高地(かかずこうち)(現在の宜野湾市)や前田高地(現在の浦添市)での戦闘は激しく、一進一退の攻防が40日余りにわたって展開された。その間、日本軍は2度にわたる総攻撃をかけたが、主戦力部隊の85%を失う大敗を喫した。

また、米軍の被害も大きく、5月中旬から下旬にかけておこなわれたシュガーローフ(那覇市安里の丘陵地)の戦いでは、日本軍の切り込み隊などによる捨身の戦術をうけて、2,662人の戦死者と1,299人の精神障害者をだすほどであった。

5月22日、沖縄守備軍はついに首里城地下の第32軍沖縄守備軍の司令部壕を放棄して南部の摩文仁付近に撤退することを決め、25日ごろから撤退をはじめた。南部の洞穴にはすでに多くの住民が避難しており、守備軍をたよって移動してきた住民を含め、軍民あわせて十数万人が混在することになった。そうした状況のなかで、日本兵は一般住民を守るどころか、洞穴から追い出したり、食糧を強奪したり、スパイ容疑で虐殺したりした。 ※(南部の洞穴の一つ「糸数壕」の様子を紹介しています。 ここをクリック「糸数壕の様子」)

大田実司令官がひきいる小禄(おろく)飛行場の海軍部隊は、南部へ撤退する沖縄守備軍とは行動をともにせず、米海兵隊の攻撃をうけて6月半ばに潰滅した。

沖縄本島南端に撤退した守備軍は、玻名城(はなしろ)(具志頭村ぐしかみそん)~八重瀬岳(やえせだけ)(現在の東風平町(こちんだちょう))~与座岳(よざだけ)(現在の糸満市)~国吉・真栄里(現在の糸満市)の台地を結ぶ断崖線に陣地を築き、最後の一戦に臨んだ。米軍は5月30日に首里一帯を占拠し、6月17日までには断崖線を突破して守備軍の中心部にせまった。19日、牛島満司令官は「各部隊は各地における生存者中の上級者之れを指揮し、最後迄敢闘し悠久の大義に生くべし」との軍命をだして、6月23日(22日説もある)長勇参謀長とともに自決した。これにより沖縄守備軍の組織的抵抗は終了した。しかし、戦闘はそれ以後も続き、米軍が沖縄作戦の終了を宣言したのは7月2日、沖縄の日本軍が正式に降伏文書に調印したのは9月7日のことであった。

(4) 宮古・八重山の戦況と各諸島の状況

先島(さきしま)を攻撃したのは、イギリス太平洋艦隊であった。連合国軍が両先島に上陸することはなかったが、米軍機の空襲や英艦船の艦砲射撃などで先島も大きな被害をうけた。しかし、なによりも地元住民を悩ませたのは、食糧不足とマラリアであった。

石垣島では、住民の農耕地が日本軍に接収(国家によって土地などの所有権を取り上げること)され、3つの飛行場が建設された。飛行場建設には、八重山郡民が総動員されただけでなく、請け負い業者が連れてきた朝鮮人労働者も働かされていた。朝鮮人労働者の主な仕事は、ダイナマイト爆破などによる石割り作業など危険なものであった。飛行場の建設とともに、石垣島を中心に各地に陣地が築かれ、約1万人の兵隊が配置された。八重山郡では、米軍の上陸がなかったため砲弾による戦死者は少なかったが、住民の多くがマラリアのはびこる山岳地帯に強制的に避難させられたため、その半数余りがマラリアにかかり、3,647人(人口の11%)が死亡した。とくに波照間島(はてるまじま)の被害は大きく、全人口の3分の1がマラリアで亡くなったといわれている。

宮古島でも農耕地が接収され、3つの飛行場が建設された。人口6万人余りの島々に、約3万人の日本軍が駐留し、農地がつぶされたこともあって極度の食糧不足とマラリアに悩まされた。また宮古・八重山とも、学童を含む一般住民が、台湾への疎開のとちゅうで疎開船が米軍機や潜水艦に攻撃されて多くの遭難者をだした。

沖縄本島北方の伊是名島(いぜなじま)では、特務教員や国頭(くにがみ)支隊の敗残兵らの命令で、漂着した3人の米兵を、島の防衛隊も加担して虐殺するという事件がおきた。つづいて数人の住民が日本軍によって虐殺されるという事件がおこった。しかし、伊平屋島(いへやじま)や粟国島(あぐにじま)では、米軍が上陸してきたにもかかわらず、日本兵がほとんどいなかったことから米軍への投降が比較的順調に行われ、大きな犠牲者をだすことはなかった。

本島半島の西方の瀬底島(せそこじま)では、伊江島(いえじま)の経験から、日本軍がいると住民が犠牲になるとして、本島から逃げてきた日本兵を追い返したという例もあった。本島中部の中城湾には砲兵陣地が築かれ、東海上の津堅島(つけんじま)にも砲台が置かれていたため激戦地となった。渡名喜島(となきじま)では、本島との連絡が途絶え、食糧不足に苦しみ不自由な生活を余儀なくされ、戦争の終結が知らされたのは9月半ばになってからであった。

「第2部 陣地化した糸数壕」に続く

参考文献

◎ この資料は、沖縄県教育委員会編『高校生のための 沖縄の歴史』(三訂版)1996年 pp.102-106を中学生

にわかりやすいように再編集したものである。

◎ その他、この資料を作成するために利用した参考文献 (出版年順)

①池宮 城秀意著『戦争と沖縄』岩波ジュニア新書 1980年

②佐木 隆三著『証言記録 沖縄住民虐殺』徳間書店 1982年

③沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年

④中村渠理編『証言 沖縄戦 -戦禍を掘る』琉球新報社 1995年

⑤ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女

ひめゆり同窓会 1996年

⑥大田 昌秀編著『写真記録「これが沖縄戦だ」』改訂版 琉球新報社1996年

⑦沖縄県平和委員会編『親子で学ぶ 沖縄の戦跡と基地』あけぼの出版 1997年

(1) 県外疎開と10・10空襲

15年戦争も終盤にさしかかり、沖縄が要塞化されはじめたころ、沖縄県からの移住者が多いマリアナ諸島のサイパン島が陥落し、県民に大きなショックを与えた。肉親をはじめ、多数の県民を失った悲しみはもとより、サイパンの次は沖縄が攻撃されることが予想されたからである。

日本政府は1944(昭和19)年7月はじめ、沖縄県から本土へ8万人、台湾へ2万人の計10万人の幼児や老人及び婦女の疎開(そかい)計画を決定した。しかし、家族と離れ見知らぬ土地で暮らすことへの不安と、すでに沖縄近海には米軍の潜水艦が出没していたことなどから疎開業務はうまく進まなかった。とくに学童疎開は希望者が少なく、第1陣が出発したのは8月中旬になってからであった。

1944年8月21日、3隻の疎開船が一般疎開者とともに第2陣の学童疎開者を乗せて那覇(なは)港を出した。翌22日、奄美大島(あまみおおしま)近くの悪石島(あくせきじま)近くで、そのうちの一隻「対馬丸」(つしままる)が米国の潜水艦の攻撃をうけて沈没した。この遭難で、学童800人を含む乗客約1,700人のうち、およそ1,500人が死亡した。この事件は沖縄県民には極秘にされたが、これだけ多数の犠牲者をだした遭難事件がいつまでも隠しとおせるはずはなく、県民はますます疎開に対して消極的になった。だが、同年10月の米軍機による激しい空襲(10・10空襲)によって、県民は戦争の恐ろしさを知ることになり、疎開希望者がいっきにふえた。

1944年10月10日、米軍は北は奄美大島から南は石垣島、東は大東島にいたるまでの南西諸島全域に、早朝から5次に及ぶ米軍艦載機グラマンなどによる攻撃を行なった。特に那覇市は正午過ぎの第4次、第5次の攻撃対象となり、那覇港に近い垣花町(かきのはなちょう)や上之蔵町(うえのくらちょう)をはじめ市街地の大部分が炎上し、那覇市の約9割が燃えつきた。

この日、沖縄県下に来襲した米軍機は約1,400機だった。その被害は、県下で死者約600人、負傷者約700人に及び、航空・船舶の基地や、一般住宅も多大な被害を受けた。県民はこの空襲によって、米軍の圧倒的な強さをまざまざと見せつけられた。

(2) 沖縄戦のはじまリ

1945(昭和20)年にはいると、米軍機の空襲が激しくなり、米軍の沖縄攻略は時間の問題となった。

3月23日から南西諸島は米軍の激しい空襲をうけ、26日早朝には米軍がついに慶良間(けらま)諸島へ上陸した。沖縄本島上陸にそなえて艦隊の停泊地を確保するのが目的であった。ここに沖縄戦の幕が切っておとされたのである。

慶良間諸島には日本軍の地上部隊ははとんど配置されておらず、海上挺身隊と特攻艇が配備されていた。日本軍は、米軍の上陸は本島南部か中部西洋岸であろうと予測し、慶良間諸島から特攻艇で米艦隊を背後から襲撃する作戦をたてていた。そのため、不意をつかれた海上挺身隊は山中に逃げこんで抵抗したが、特攻艇はほとんど破壊され、3月29日までには同諸島全域が米軍に占領された。

それぞれの島の住民は、「米英軍は情け容赦もなく鬼や獣のようである」と教えられていたために、米軍が上陸してくるとパニックにおちいった。住民は援護を求めて日本軍の陣地に集まった。しかし、日本軍は住民は戦闘のじゃまになるとして、陣地から追い返した。陣地から追い返された住民は山中、あるいは村の近くの壕で家族、親族ぐるみで死んでいった。住民は、軍から配られていた手榴弾やカミソリ、鎌、包丁などで絶命していったのである。慶良間諸島での、こうして絶命した住民の数は、渡嘉敷島(とかしかじま)で329人、座間味島(ざまみじま)で171人、慶留間島(げるまじま)で53人にのぼった。ほかにも、日本軍が降伏する8月下旬にいたるまでに、日本軍の敗残兵による住民殺害、朝鮮人軍夫の虐待や殺害などが発生した。

(「渡嘉敷島の集団自決」の証言・手記)

(3) 沖縄戦の経過

4月1日、午前8時30分、米軍は沖縄本島の中部西海岸(現在の読谷村(よみたんそん)・嘉手納町(かでなちょう)・北谷町(ちゃたんちょう))への上陸作戦を開始した。そこは大軍が一挙に上陸するには最適の場所であった。制空権の掌握に必要な日本軍の北(読谷)・中(嘉手納・北谷)の両飛行場があったからである。

米軍の沖縄攻略の目的は、日本の領土である沖縄を占領することによって、日本と南方及び中国方面との連絡綱を断ち切ると同時に、沖縄を日本本土への進攻基地にすることであった。太平洋戦争最大の上陸作戦が展開されたのは、こうした理由があったのである。だが、米軍の大々的な上陸作戦にもかかわらず、日本軍はほとんど反撃を加えることなく、米軍の「無血上陸」をゆるした。そのため、米軍はあっさりと北・中両飛行場を占領することができた。

沖縄守備軍は、水際作戦(敵の上陸を防ぐための作戦のこと)から、本島での持久戦(時間かせぎのために、できる限り長期間戦う作戦のこと)へと、作戦を切りかえていた。はじめ置かれていた最精鋭部隊の第9師団が、この米軍進攻の前に、台湾の守備に引き抜かれていた事情があったからである。

沖縄守備軍の首脳部は、持久戦によって、米軍の本土進攻をおくらせ、本土決戦の時間かせぎをすることを考えたのである。また、南部から上陸しようとみせかけていた米軍の陽動作戦に惑わされ、兵力を南部戦線にも向けたことで、中部戦線に十分に対応できなくなったことにも、米軍の「無血上陸」をゆるす原因があった。

いずれにせよ、大本営は、第32軍沖縄守備軍が米軍の「無血上陸」をゆるし、簡単に北・中両飛行場をあけわたしたことに驚いた。沖縄守備軍の本来の任務は、南西諸島を拠点に航空作戦によって東シナ海周辺の制空権を奪うことであった。しかし、強力な一個師団をひきぬかれ、わずか10万余りの弱小兵力ではいかんともしがたく、作戦変更は大本営も認めているところであった。

米軍上陸部隊は勢いにのって進撃を続け、翌2日には東海岸に達し、沖縄本島を南北に分断した。北部に攻撃をかけた軍隊は4月13日には辺戸まで進撃し、20日ごろまでには実質的に北部全域を占領した。

北部には宇土部隊(遊撃隊)が配置されていたが、米海兵隊の猛攻で敗残兵同様となって国頭の山中を転々とし、避難民の食糧を奪いながら逃げのびていた。その間、彼らは部隊の指示に従わない住民を拷問したり虐殺したりするいまわしい事件をおこした。大宜味村(おおぎみそん)渡野喜屋(とのきや)(現在の字白浜)での住民虐殺(渡野喜屋事件)や、今帰仁村(なきじんそん)での一連の住民虐殺などがよく知られている。殺害の理由は、「敵に投降したものはスパイとみなして処刑にする」ということであったが、実際はスパイ処刑を名目にした食糧強奪であったとの見方もある。北部への避難民たちは、飢えとマラリアで悩まされたあげく、米軍の銃弾以外に、日本軍の敗残兵からも身を守らなければならなかったのである。

北部でもっとも戦闘が激しかったのは、「東洋一」といわれた飛行場を擁する伊江島(いえじま)であった。宇土(うと)部隊(国頭(くにがみ)支隊)の指揮の下で、約2,700人の守備隊が洞穴にたてこもり、多くの住民をまきこんで6日間にわたる激しい戦闘を展開した。この戦闘における約4,500人の戦死者の内、1,500人が伊江島の住民であった。いわゆる集団自決で死んでいった人々も100人をこえた。予想もしなかった日本軍の抵抗によって、米軍も多くの負傷者をだした。

一方、中南部の戦線は、米軍が西海岸の牧港(まきみなと)・嘉数(かかず)~我如古(がねこ)~東海岸の和宇慶(わうけ)を結ぶ日本軍の陣地にさしかかった4月7日頃から、これまでほとんど沈黙していた日本軍が猛烈な反攻をはじめた。とくに嘉数高地(かかずこうち)(現在の宜野湾市)や前田高地(現在の浦添市)での戦闘は激しく、一進一退の攻防が40日余りにわたって展開された。その間、日本軍は2度にわたる総攻撃をかけたが、主戦力部隊の85%を失う大敗を喫した。

また、米軍の被害も大きく、5月中旬から下旬にかけておこなわれたシュガーローフ(那覇市安里の丘陵地)の戦いでは、日本軍の切り込み隊などによる捨身の戦術をうけて、2,662人の戦死者と1,299人の精神障害者をだすほどであった。

5月22日、沖縄守備軍はついに首里城地下の第32軍沖縄守備軍の司令部壕を放棄して南部の摩文仁付近に撤退することを決め、25日ごろから撤退をはじめた。南部の洞穴にはすでに多くの住民が避難しており、守備軍をたよって移動してきた住民を含め、軍民あわせて十数万人が混在することになった。そうした状況のなかで、日本兵は一般住民を守るどころか、洞穴から追い出したり、食糧を強奪したり、スパイ容疑で虐殺したりした。 ※(南部の洞穴の一つ「糸数壕」の様子を紹介しています。 ここをクリック「糸数壕の様子」)

大田実司令官がひきいる小禄(おろく)飛行場の海軍部隊は、南部へ撤退する沖縄守備軍とは行動をともにせず、米海兵隊の攻撃をうけて6月半ばに潰滅した。

沖縄本島南端に撤退した守備軍は、玻名城(はなしろ)(具志頭村ぐしかみそん)~八重瀬岳(やえせだけ)(現在の東風平町(こちんだちょう))~与座岳(よざだけ)(現在の糸満市)~国吉・真栄里(現在の糸満市)の台地を結ぶ断崖線に陣地を築き、最後の一戦に臨んだ。米軍は5月30日に首里一帯を占拠し、6月17日までには断崖線を突破して守備軍の中心部にせまった。19日、牛島満司令官は「各部隊は各地における生存者中の上級者之れを指揮し、最後迄敢闘し悠久の大義に生くべし」との軍命をだして、6月23日(22日説もある)長勇参謀長とともに自決した。これにより沖縄守備軍の組織的抵抗は終了した。しかし、戦闘はそれ以後も続き、米軍が沖縄作戦の終了を宣言したのは7月2日、沖縄の日本軍が正式に降伏文書に調印したのは9月7日のことであった。

(4) 宮古・八重山の戦況と各諸島の状況

先島(さきしま)を攻撃したのは、イギリス太平洋艦隊であった。連合国軍が両先島に上陸することはなかったが、米軍機の空襲や英艦船の艦砲射撃などで先島も大きな被害をうけた。しかし、なによりも地元住民を悩ませたのは、食糧不足とマラリアであった。

石垣島では、住民の農耕地が日本軍に接収(国家によって土地などの所有権を取り上げること)され、3つの飛行場が建設された。飛行場建設には、八重山郡民が総動員されただけでなく、請け負い業者が連れてきた朝鮮人労働者も働かされていた。朝鮮人労働者の主な仕事は、ダイナマイト爆破などによる石割り作業など危険なものであった。飛行場の建設とともに、石垣島を中心に各地に陣地が築かれ、約1万人の兵隊が配置された。八重山郡では、米軍の上陸がなかったため砲弾による戦死者は少なかったが、住民の多くがマラリアのはびこる山岳地帯に強制的に避難させられたため、その半数余りがマラリアにかかり、3,647人(人口の11%)が死亡した。とくに波照間島(はてるまじま)の被害は大きく、全人口の3分の1がマラリアで亡くなったといわれている。

宮古島でも農耕地が接収され、3つの飛行場が建設された。人口6万人余りの島々に、約3万人の日本軍が駐留し、農地がつぶされたこともあって極度の食糧不足とマラリアに悩まされた。また宮古・八重山とも、学童を含む一般住民が、台湾への疎開のとちゅうで疎開船が米軍機や潜水艦に攻撃されて多くの遭難者をだした。

沖縄本島北方の伊是名島(いぜなじま)では、特務教員や国頭(くにがみ)支隊の敗残兵らの命令で、漂着した3人の米兵を、島の防衛隊も加担して虐殺するという事件がおきた。つづいて数人の住民が日本軍によって虐殺されるという事件がおこった。しかし、伊平屋島(いへやじま)や粟国島(あぐにじま)では、米軍が上陸してきたにもかかわらず、日本兵がほとんどいなかったことから米軍への投降が比較的順調に行われ、大きな犠牲者をだすことはなかった。

本島半島の西方の瀬底島(せそこじま)では、伊江島(いえじま)の経験から、日本軍がいると住民が犠牲になるとして、本島から逃げてきた日本兵を追い返したという例もあった。本島中部の中城湾には砲兵陣地が築かれ、東海上の津堅島(つけんじま)にも砲台が置かれていたため激戦地となった。渡名喜島(となきじま)では、本島との連絡が途絶え、食糧不足に苦しみ不自由な生活を余儀なくされ、戦争の終結が知らされたのは9月半ばになってからであった。

「第2部 陣地化した糸数壕」に続く

参考文献

◎ この資料は、沖縄県教育委員会編『高校生のための 沖縄の歴史』(三訂版)1996年 pp.102-106を中学生

にわかりやすいように再編集したものである。

◎ その他、この資料を作成するために利用した参考文献 (出版年順)

①池宮 城秀意著『戦争と沖縄』岩波ジュニア新書 1980年

②佐木 隆三著『証言記録 沖縄住民虐殺』徳間書店 1982年

③沖縄県高教組南部支部 平和教育研究委員会編『歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1986年

④中村渠理編『証言 沖縄戦 -戦禍を掘る』琉球新報社 1995年

⑤ひめゆり平和祈念資料館編『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』改訂版 沖縄県女師・一高女

ひめゆり同窓会 1996年

⑥大田 昌秀編著『写真記録「これが沖縄戦だ」』改訂版 琉球新報社1996年

⑦沖縄県平和委員会編『親子で学ぶ 沖縄の戦跡と基地』あけぼの出版 1997年