「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

「主体的・対話的な深い学び」の評価HEADLINE

MENU

1 「主体的で対話的な深い学び」をとらえる

(1) 「主体的で対話的な深い学び」は「学び方」

(2) 「主体性」の意味

(3) 「対話的な学び」の意味

(4) 「深い学び」の意味

2 観点「主体的に学習に取り組む態度」と学習指導

(1) 「学びに向かう力、人間性」と「主体的に学習に取り組む態度」

(2) 「主体的に学習に取り組む態度」と形成的評価

3 「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価(実践的な評価方法)

(1) 総括的評価では授業後の学力状況を評価する

(2) ノートをポートフォリオ評価する

(3) 定期試験で「課題作文」を予告出題し評価する

【参考文献】

1 「主体的で対話的な深い学び」をとらえる

(1) 「主体的で対話的な深い学び」は「学び方」

2019年の改訂学習指導要領は、「主体的で対話的な深い学び」を重視しています。この学びを分けると、「主体的な学び」・「対話的な学び」・「深い学び」の3つ視点になります。これらは、いわゆるアクティブ・ラーニング(能動的な学び)を構成する視点であり、「各教科等における優れた授業改善等の取組に共通し、かつ普遍的な要素である」*1と説明されています。社会科・公民科の授業においても重要な実践課題です。

ここでは、「主体的な学び」・「対話的な学び」は学力ではなく、学力態様である「深い学び」を実現するための「学び方」の視点であることを確認しておきたいと思います。

例えば、文部科学省の『学習指導要領解説 総則編』(2017年)では、子どもたちに「求められる資質・能力を育成することを目指した授業改善の取組は、これまでも多くの実践が重ねられており、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うことが、そうした着実に取り組まれてきた実践を否定し、全く異なる指導方法を導入しなければならないことであると捉える必要は」ありません。「また、授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、生徒に求められる資質・能力を育むために、生徒や学校の実態、指導の内容に応じ、『主体的な学び』、『対話的な学び』、『深い学び』の視点から授業改善を図ることが重要」*2だとされ、「授業改善のための視点」であることが示されています。子どもたちの立場からは、「学び方」の視点だと言って良いでしょう。

(2) 「主体性」の意味

「主体的な学び」は「学び方」であるとしても、「主体性」は授業で育成すべき教育目標です。けれども、学習指導要領や『学習指導要領解説』に「主体性」の具体的な説明はありません。そこで、育成すべき「主体性」の意味について検討し仮定しておく必要があります。

「授業はドラマ」だと、授業は生徒たちと教員との間で成り立つ「過程」であると主張した吉本均先生の「主体性」についての説明を聞いてみましょう。曰く、「主体というものは、他の主体と向かい合い、『私-汝』という応答関係においてはじめて成立するのであ」り、「主体と主体とが向かい合い、応答し合うことの技術として、授業の仕事は確立されなくてはならない」*3のです。

そこから主体性には2つの側面があると、管理人は仮定して授業実践に臨んでいます。

1つ目の側面として、生徒の学習活動や成果が「主体的な学び」と言えるのは、当該生徒が、学んだことを踏まえつつ、教員や周りの生徒たちに対して「独創的」あるいは「創造的」な立場に立ち、「自分はこう考える」と意思決定できる状態になることです。ちなみに、創造性とは「社会生活に従属せず、機能において社会生活を高めるような精神活動」であり、「事物の間に新しい関係性や類似性を見いだす類推の能力」*4であるとも定義されます。

ときには、保護者の生き方や考え方に対しても批判的な立場に立つことも必要です。「創造的」な考え方に至るためには自らの過去すら批判的に捉える必要もあります*5。したがって、自分の意見や考え方の違う立場を明示した上で、「独創的」あるいは「創造的」に「自分の意見」を考えたことを説明できるようになることが、1つ目の評価基準(指標)になります。

2つ目の側面は、「生活知」で形成される「素朴概念」を教科の学習内容を活用して、教科専門的に捉え直すことです。「素朴概念」は、「子どもたちの日常経験やそれに基づく実感に裏打ちされ、主体的に構成された『日常知』や『生活知』は、借り物ではないきわめて強力な確信を形成」しています*6。生徒が日常生活上で獲得してきた「生活知」は、彼の体験から学び取られた「主体的」なものであり、生活に根ざして形成された文脈の上で「素朴概念」として強固に陣取っています。ですから、一人ひとりの生徒が自分の日常体験から抱いている「素朴概念」と教科専門的な知見とを突き合わせて、新たな概念を獲得することを「主体的な学び」と考えることができます。したがって、生徒が自分の「素朴概念」を明確に説明することができ、「素朴概念」と教科専門的な知見との異同を説明できるようになったか、が2つ目の評価基準(指標)です。ちなみに、教育心理学者のヴィゴツキーは、自然発生的概念(素朴概念)は「下から上の発達」であり、科学的概念は「上から下への発達」であると言いました*7。

(3) 「対話的な学び」の意味

アクティブ・ラーニングとグループワークを混同する誤った理解をしている傾向が見られます。これまでにも、多くのグループワークの方法が開発され、実践されてきました。しかし、どのようなグループワークの方法が「主体的な学び・深い学び」を学校教育で実現できたのかは慎重に検討すべきです。例えば、1980年代に全国的に普及したバズ学習などは、教育的効果を上げたとは言えず、むしろ学校現場の秩序の混乱をもたらしたとも言える歴史があります。

そこで、『学習指導要領解説 総則編』は、3つの場面を例示しています。それは、①子どもたち同士の対話、②教職員や地域の人との対話、③先哲の考え方を手掛かりに考えること等です*8。つまり、グループワークは「対話的な学び」方の一つの手法でしかないのです。

そして、授業後には、「対話的な学び」を通して、子どもたちが「深い学び」に到達できたのかどうかを評価する必要があります。教育評価には、子どもたちの学びと教員の指導方法を反省する機会を提供することが期待されているからです。それは、定期試験で評価・測定されるべきです。その評価問題は上に示した3つの場面に即して開発される必要があります。

例えば、①グループワークでの対話を通して「考える力」が育ったのか、②教職員や地域の人との対話で「考える力」が育ったのか、③先哲の著した報告書や資料(古文書)などを通して、先哲の考え方に触れることで「考える力」が育ったのかを、具体的な場面を試験問題上で再現して、授業で行った「対話的な学び」の教育効果を評価・測定できる評価問題の開発が求められています。

(4) 「深い学び」の意味

「深い学び」の意味については、「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすること」*9だと説明されています。

上の説明から、「深い学び」が多くの知識を獲得することを目的にしていないことは明白です。多くの知識を獲得することは、「幅広い知識」とか「広い視野」と表現されます。それに対して、「深い学び」は知識量を増やすのではなく、獲得した「知識・技能」を活用して、物事の関わりや新しい概念の発見につながるような「思考過程」を意味するのです。

例えば、『学習指導要領解説 総則編』は、「各教科等の学びの深まりの鍵となるのが『見方・考え方』」です。「各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方である「見方・考え方」は、新しい知識及び技能を既にもっている知識及び技能と結び付けながら社会の中で生きて働くものとして習得したり、思考力、判断力、表現力等を豊かなものとしたり、社会や世界にどのように関わるかの視座を形成したりするために重要なものであり、習得・活用・探究という学びの過程の中で働かせることを通じて、より質の高い深い学びにつなげることが重要である」*10と説明しています。そして、社会科では、「分野の特質に応じた見方・考え方を働かせ、社会的事象の意味や意義などを考察し、概念などに関する知識を獲得したり、社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動の充実を図ること」とされます。

2 観点「主体的に学習に取り組む態度」と学習指導

(1) 「学びに向かう力、人間性」と「主体的に学習に取り組む態度」

① 「主体的に学習に取り組む態度」と生涯学習

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会が2019(平成31)年1月に発表した「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」(以下、「報告」と略す)では、観点「主体的に学習に取り組む態度」を設定した理由を、生涯学習との関連性と子どもの学びの深まりを視野に入れたと説明されています。

生涯学習との関係性について、「『学びに向かう力、人間性等』は、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等をどのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素であり、学習評価と学習指導を通じて『学びに向かう力、人間性等』の涵養を図ることは、生涯にわたり学習する基盤を形成する上でも極めて重要である。」「したがって、『主体的に学習に取り組む態度』の評価とそれに基づく学習や指導の改善を考える際には、生涯にわたり学習する基盤を培う視点をもつことが重要である」と言いいます。(「報告」p.10)

学びの深まりとの関係性について、「報告」は「心理学や教育学等の学問的な発展に伴って、自己の感情や行動を統制する能力、自らの思考の過程等を客観的に捉える力(いわゆるメタ認知)など、学習に関する自己調整にかかわるスキルなど」の重要性をあげています(「報告」p.10)。

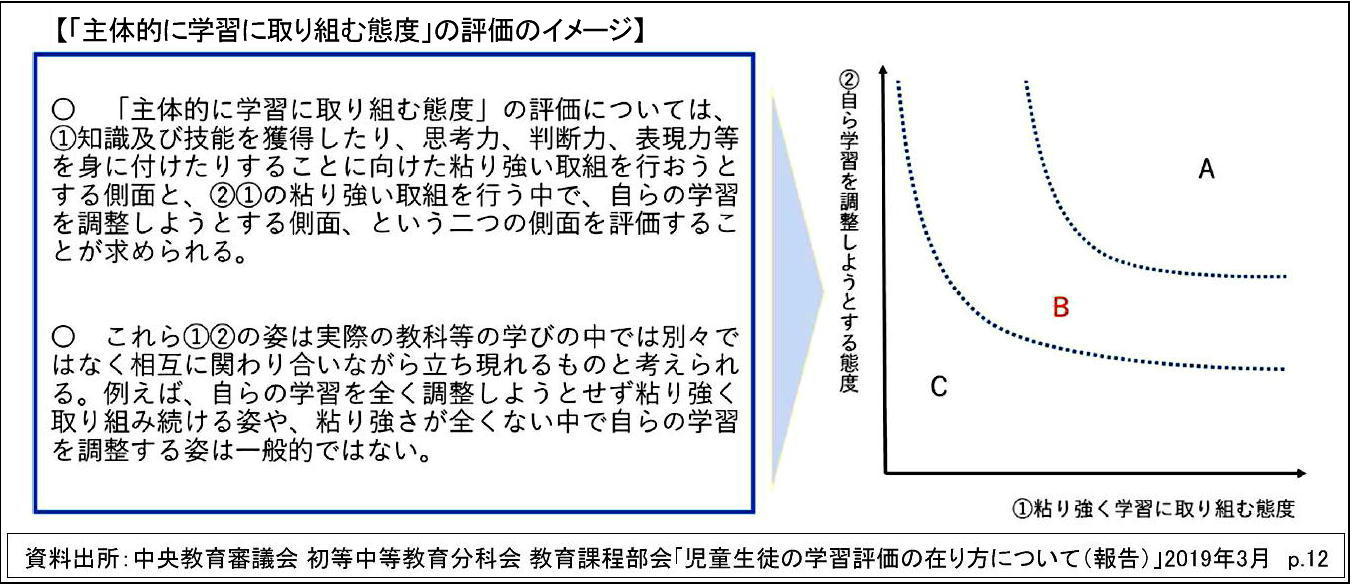

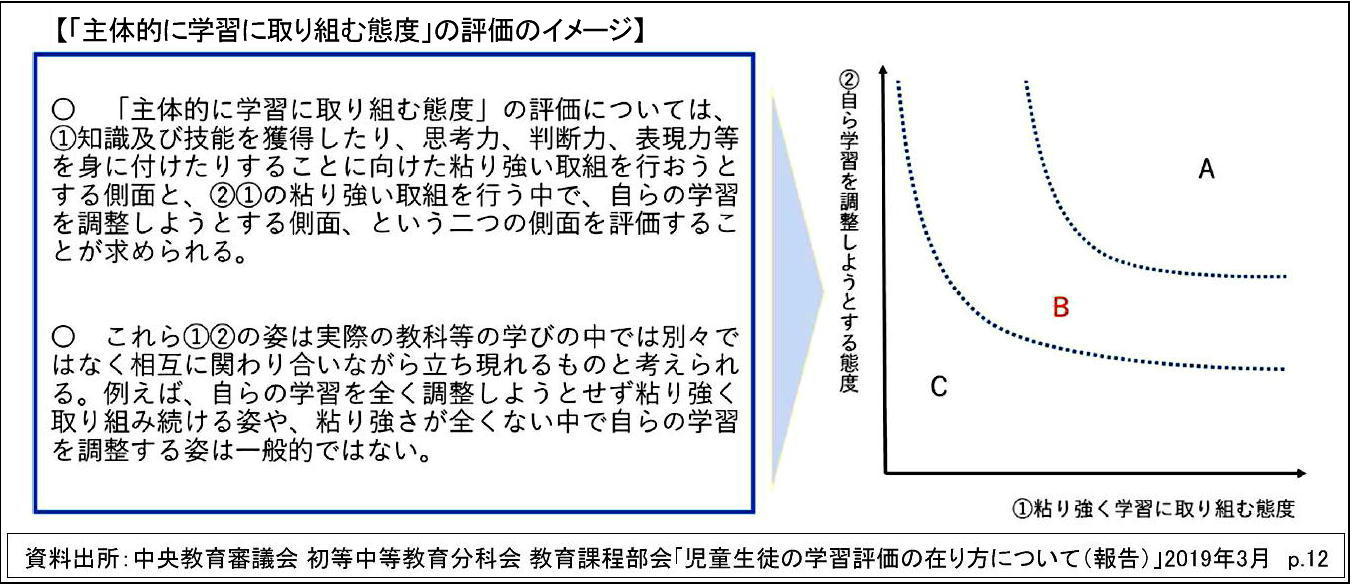

② 「主体的に学習に取り組む態度」には二側面がある

「報告」は「主体的に学習に取り組む態度」には、「①知識及び技能を獲得したり、思考力・判断力・表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、②自らの学習を調整しようとする側面」の二側面があると説明しています(「報告」p.11)。

それは、「単に継続的な行動や積極的な発言等を行うなど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく」、「知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要である」とされています(「報告」p.11)。

(2) 「主体的に学習に取り組む態度」と形成的評価

しかしながら、「主体的に学習に取り組む態度」の観点は、総括的評価(評定)の場面で機能させる前に、形成的評価の場面で機能させるべきであることを指摘しておきたいと思います。

「報告」も「評価の対象とする学習の調整に関する態度は必ずしも、その学習の調整が『適切に行われているか』を判断するものではなく、それが各教科等における知識及び技能の習得や、思考力、判断力、表現力等の育成に結び付いていない場合には、それらの資質・能力の育成に向けて児童生徒が適切に学習を調整することができるよう、その実態に応じて教師が学習の進め方を適切に指導するなどの対応が求められる」と形成的評価での活用を求めています(「報告」p.11)。

「学習の調整に向けた取組のプロセスには児童生徒一人一人の特性があることから、特定の型に沿った学習の進め方を一律に指導することのないよう配慮することが必要であり」、教員の柔軟な対応を求めています(「報告」p.11)。このように、「現在進行形」の学習方法を指導するために機能しなければならないのが「主体的に学習に取り組む態度」です。授業中や学期途中での生徒たちの様子は、形成的評価の対象であり、総括的評価には組み入れないのが原則です。2019年の「報告」は、「授業態度」を「総括的評価」(評定)に組み込むことは明確に否定しました。

3 「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価(実践的な評価方法)

(1) 総括的評価では授業後の学力状況を評価する

総括的評価では授業後の学力状況を評価するのが原則です。したがって、総括的評価に組み入れるべきことは、授業の出口(学期末・学年末)に残されている「教育効果」です(薬で言えば服用後の効果)。それが、次の学期や学年への学びのスタート地点(診断的評価)になるからです。

ただ、子どもたちの立場からは、授業中などの「頑張り」も総括的評価に組み入れて欲しいと願う気持ちが強くあります。その気持ちを生かすために、「プラス面の評価」は総括的評価に組み入れても弊害は少ないです。むしろ子どもたちのモチベーションを維持発展させる教育的効果を期待できるからです。その意味では、授業中の取り組みによって生み出された「作品群」という客観的資料だけで総括的に評価する手法も認められるでしょう。それを実現可能にするのが、パフォーマンス評価の一種の「ポートフォリオ評価」です。

「ポートフォリオ」には、子どもたちの継続的な「学びの記録の資料」が残されており、「学び方」を反省する際には、客観的な振り返りを可能にする条件が整っています。しかも、「学び方」は学習スキルの中核部分であり、「学び方」の成長過程全体を総括的評価の対象とすれば、形成的評価を総括的評価に置きかえる危険性は排除できます。また、「学び方」のようなスキルの成長度は、ペーパーテストで測定するよりも、「ポートフォリオ評価」の方が精度の高い測定が可能です。そのような意味で、「ポートフォリオ評価」を「主体的な学び」の評価方法として提案する学説もあります*11。しかし、200人を超える生徒を前にして、継続的な課題を与えて製作させた「作品群」をポートフォリオ評価するというのは、教員の負荷から考えると現実的ではありません。

では、どのようにすれば、「主体的に学習に取り組む態度」を総括的評価できるのでしょうか。前提条件として、粘り強い取組を行おうとする側面と、自らの学習を調整しようとする側面の二側面の条件を満たす「評価方法」である必要があります。これを踏まえて、管理人は学校現場で実践可能な総括的評価の具体的な手法を2つ提案します。

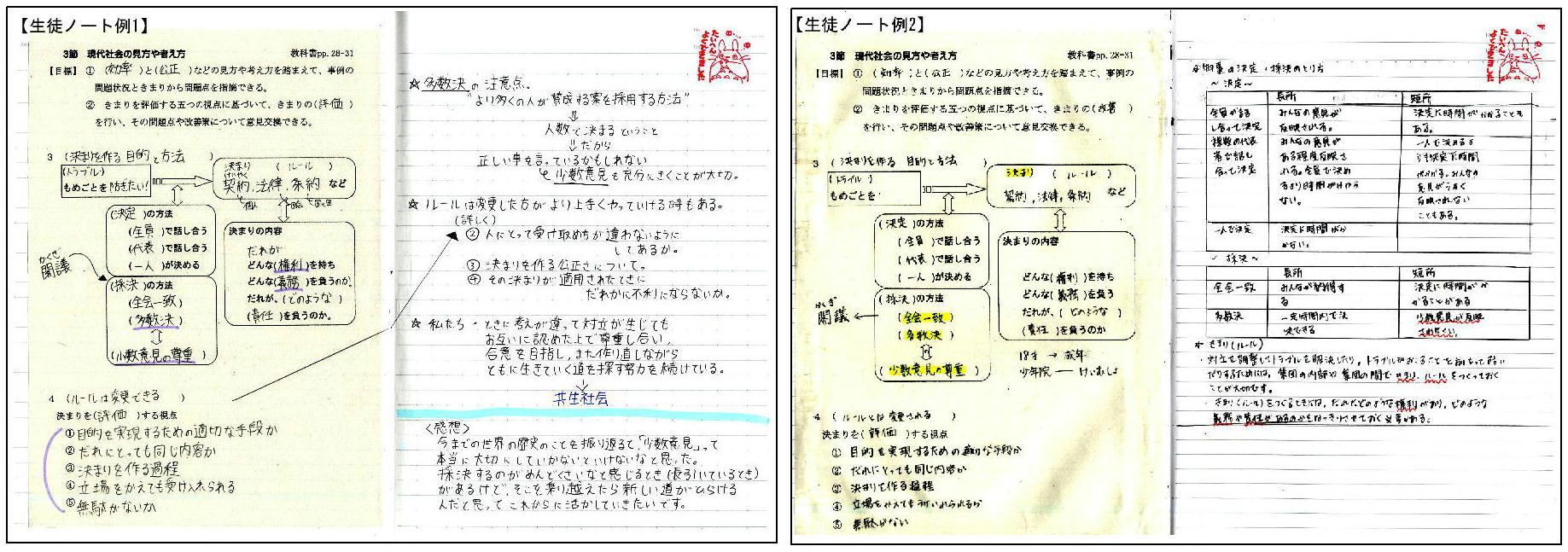

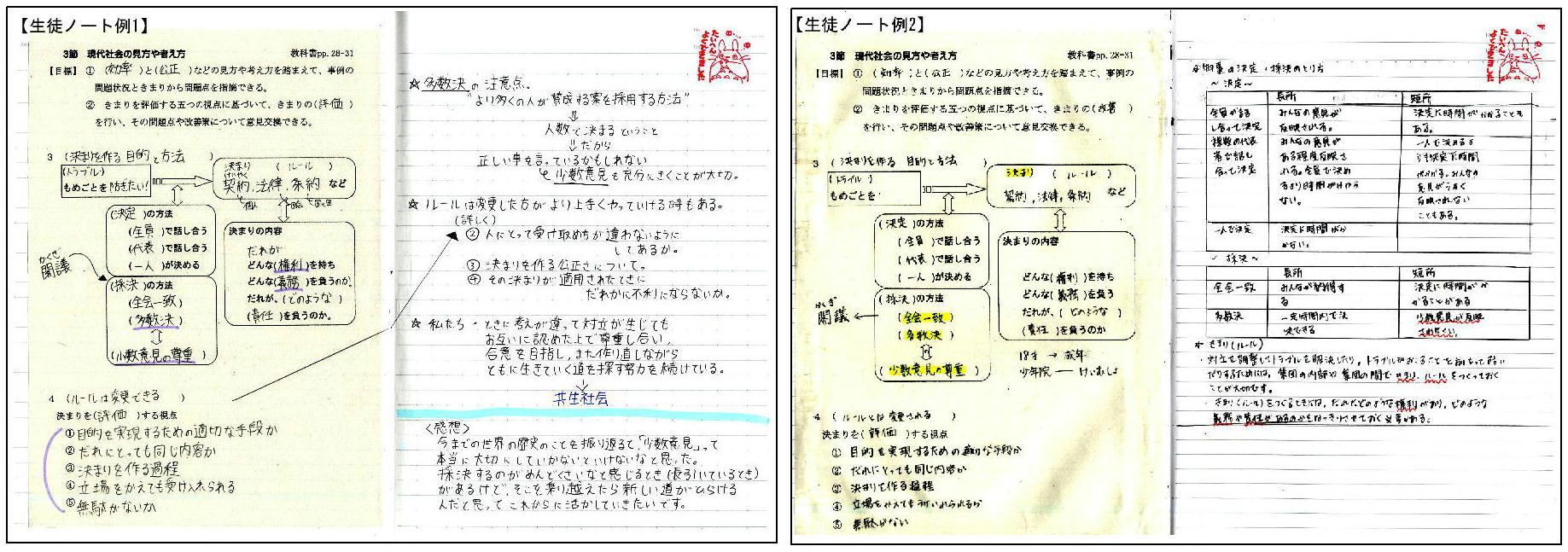

(2) ノートをポートフォリオ評価する

1つ目は、「ノート」をポートフォリオ評価の「評価資料」にする方法です。ノートを「主体的に学ぶ態度」の評価資料として活用するためには、ノート作成自体に「主体的な態度」が表象されている必要があります。つまり、教員の板書を写し取るだけでは未だ「受け身」の学習態度であり、「主体性」の評価対象と言えません。しかし、学習内容への疑問点の指摘であったり、「子どもの意見」や「感想」が書き込まれていれば、「主体性の発露」として評価可能です。そのために、主体的に調べたことや「感想」などを書き留めるためのスペースを確保する必要があります(「生徒ノート例1及び2」参照。授業1時間分のノートを見開き2頁分を使い、左側に板書を写して、右側は生徒が自由に利用するスペースです)。するとノートは「主体的な意見」が継続的に記録された作品になります。このように継続的に「事実」が積み重ねられた作品であれば「ポートフォリオ」としての「証拠」として充分です。その評価には客観的な評価指標(ルーブリック)を用いることが必要です。

また、そのルーブリックを予め子どもたちに示せば、学習の具体的な指標(学習指針)を与えることが出来ます。注意すべきことは、「提出した」事実を「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価に組み入れることは出来ないことです。「提出した」事実は学力評価のための前提条件にすぎないからです(いわゆる「提出点」はポートフォリオ評価ではありません)。

(3) 定期試験で「課題作文」を予告出題し評価する

2つ目に、定期試験で「主体的に学ぶ態度」を評価を可能にする方法を管理人は提案します。単に定期試験で「主体的な学び」を試す「課題」を出題するだけでは、上述の「二側面の条件」を満たすことは出来ません。定期試験で実現可能にする手法の開発が必要です。

それは、定期試験の実施にあたり一定の期間をおいて「作文課題」を予告することで可能になります。ただし、その際の予告する「作文課題」には、複数の単元をまたいで獲得した「知識」や「技能」を活用し、友だちや専門家の意見を参考にしつつ、自分の「理解の仕方」を調整しないと、容易には解決方法にたどり着けない「真正の(リアルな)課題」が必要です。そのような方法で、現場の教員の負担を可能な限り軽減しつつ、生徒たちの「主体的に学習に取り組む態度」を定期試験で評価できます。

既に述べたように、「思考力・判断力・表現力」で求められている学力は、その教科領域で獲得させたい「思考スキル」であり、教科領域固有の「思考スキル」を使えていることを比較的短い文脈の中で、評価すれば足ります。

それに対して、「主体的に学習に取り組む態度」は、教科書や教員という「権威」に対しても「主体的に(独立して)考える」ことのできる、高度な「総合(習熟)」レベルの学力です。さらには、「主体性」は、自分を育て守ってくれている保護者からの精神的離脱をも意味します。「主体性」に目覚めたとき、生徒たちは塗炭の苦しみと直面することも起こりうるのです。

だからこそ、「粘り強さ」と「学びの調整」が必要なのです。定期試験で一定の「負荷」を与えた「真正な」問題場面での「表現力」(課題作文)を評価することにより、ペーパーテストでの総括的評価が可能になります。活用する評価方法はパフォーマンス評価です。

なお、管理人は「歴史新聞」や「レポート」のような、授業中以外の時間や、授業以外の場所で作成される「作品」を総括的評価の対象に組み入れることには疑問を持っています。それらは、形成的評価の対象とするべきであり、総括的評価(評定)には組み入れないことを原則とするべきです。教員の視線から離れた時間と場所で行われる「学習行為」は、教員の指導下にあるとは言えないからです。今日のようにインターネットを活用して「コピー&ペースト」が容易にできる環境になっていることを視野に入れると、その「作品」が生徒の学力状態を示すと、どのように担保するのでしょうか。また、家庭の教育環境によっても大きな格差が生じます。教員の解消できない「課題」を増加させるだけではないのか、疑問を禁じ得ません。

【参考文献】

*1 文部科学省『学習指導要領解説 総則編』2017年 p.77。

*2 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.77。

*3 吉本均『ドラマとしての授業の成立』明治図書 1982年 p.47。

*4 山内光哉編著『学習と教授の心理学』第2版 九州大学出版会 1981年 p.167。

*5 小原友行「社会科でこそ育成する『思考力・判断力・表現力』」小原友行編著『「思考力・判断力・表現力」をつける社会科授業デザイン』明治図書 2009年 p.13。

*6 田中耕治『教育評価』岩波書店 2008年 p.117。

*7 ヴィゴツキー著 土井捷三・神谷栄司訳『「発達の最近接領域」の理論』三学出版 2003年 p.166。

*8 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.78。

*9 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.78。

*10 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.79。

*11 石井英真「『思考力・判断力・表現力』の評価のポイント」市川伸一編集『新指導要録と「資質・能力」を育む評価』ぎょうせい 2019年 pp.44-45。

1 「主体的で対話的な深い学び」をとらえる

(1) 「主体的で対話的な深い学び」は「学び方」

(2) 「主体性」の意味

(3) 「対話的な学び」の意味

(4) 「深い学び」の意味

2 観点「主体的に学習に取り組む態度」と学習指導

(1) 「学びに向かう力、人間性」と「主体的に学習に取り組む態度」

(2) 「主体的に学習に取り組む態度」と形成的評価

3 「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価(実践的な評価方法)

(1) 総括的評価では授業後の学力状況を評価する

(2) ノートをポートフォリオ評価する

(3) 定期試験で「課題作文」を予告出題し評価する

【参考文献】

1 「主体的で対話的な深い学び」をとらえる

(1) 「主体的で対話的な深い学び」は「学び方」

2019年の改訂学習指導要領は、「主体的で対話的な深い学び」を重視しています。この学びを分けると、「主体的な学び」・「対話的な学び」・「深い学び」の3つ視点になります。これらは、いわゆるアクティブ・ラーニング(能動的な学び)を構成する視点であり、「各教科等における優れた授業改善等の取組に共通し、かつ普遍的な要素である」*1と説明されています。社会科・公民科の授業においても重要な実践課題です。

ここでは、「主体的な学び」・「対話的な学び」は学力ではなく、学力態様である「深い学び」を実現するための「学び方」の視点であることを確認しておきたいと思います。

例えば、文部科学省の『学習指導要領解説 総則編』(2017年)では、子どもたちに「求められる資質・能力を育成することを目指した授業改善の取組は、これまでも多くの実践が重ねられており、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うことが、そうした着実に取り組まれてきた実践を否定し、全く異なる指導方法を導入しなければならないことであると捉える必要は」ありません。「また、授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、生徒に求められる資質・能力を育むために、生徒や学校の実態、指導の内容に応じ、『主体的な学び』、『対話的な学び』、『深い学び』の視点から授業改善を図ることが重要」*2だとされ、「授業改善のための視点」であることが示されています。子どもたちの立場からは、「学び方」の視点だと言って良いでしょう。

(2) 「主体性」の意味

「主体的な学び」は「学び方」であるとしても、「主体性」は授業で育成すべき教育目標です。けれども、学習指導要領や『学習指導要領解説』に「主体性」の具体的な説明はありません。そこで、育成すべき「主体性」の意味について検討し仮定しておく必要があります。

「授業はドラマ」だと、授業は生徒たちと教員との間で成り立つ「過程」であると主張した吉本均先生の「主体性」についての説明を聞いてみましょう。曰く、「主体というものは、他の主体と向かい合い、『私-汝』という応答関係においてはじめて成立するのであ」り、「主体と主体とが向かい合い、応答し合うことの技術として、授業の仕事は確立されなくてはならない」*3のです。

そこから主体性には2つの側面があると、管理人は仮定して授業実践に臨んでいます。

1つ目の側面として、生徒の学習活動や成果が「主体的な学び」と言えるのは、当該生徒が、学んだことを踏まえつつ、教員や周りの生徒たちに対して「独創的」あるいは「創造的」な立場に立ち、「自分はこう考える」と意思決定できる状態になることです。ちなみに、創造性とは「社会生活に従属せず、機能において社会生活を高めるような精神活動」であり、「事物の間に新しい関係性や類似性を見いだす類推の能力」*4であるとも定義されます。

ときには、保護者の生き方や考え方に対しても批判的な立場に立つことも必要です。「創造的」な考え方に至るためには自らの過去すら批判的に捉える必要もあります*5。したがって、自分の意見や考え方の違う立場を明示した上で、「独創的」あるいは「創造的」に「自分の意見」を考えたことを説明できるようになることが、1つ目の評価基準(指標)になります。

2つ目の側面は、「生活知」で形成される「素朴概念」を教科の学習内容を活用して、教科専門的に捉え直すことです。「素朴概念」は、「子どもたちの日常経験やそれに基づく実感に裏打ちされ、主体的に構成された『日常知』や『生活知』は、借り物ではないきわめて強力な確信を形成」しています*6。生徒が日常生活上で獲得してきた「生活知」は、彼の体験から学び取られた「主体的」なものであり、生活に根ざして形成された文脈の上で「素朴概念」として強固に陣取っています。ですから、一人ひとりの生徒が自分の日常体験から抱いている「素朴概念」と教科専門的な知見とを突き合わせて、新たな概念を獲得することを「主体的な学び」と考えることができます。したがって、生徒が自分の「素朴概念」を明確に説明することができ、「素朴概念」と教科専門的な知見との異同を説明できるようになったか、が2つ目の評価基準(指標)です。ちなみに、教育心理学者のヴィゴツキーは、自然発生的概念(素朴概念)は「下から上の発達」であり、科学的概念は「上から下への発達」であると言いました*7。

(3) 「対話的な学び」の意味

アクティブ・ラーニングとグループワークを混同する誤った理解をしている傾向が見られます。これまでにも、多くのグループワークの方法が開発され、実践されてきました。しかし、どのようなグループワークの方法が「主体的な学び・深い学び」を学校教育で実現できたのかは慎重に検討すべきです。例えば、1980年代に全国的に普及したバズ学習などは、教育的効果を上げたとは言えず、むしろ学校現場の秩序の混乱をもたらしたとも言える歴史があります。

そこで、『学習指導要領解説 総則編』は、3つの場面を例示しています。それは、①子どもたち同士の対話、②教職員や地域の人との対話、③先哲の考え方を手掛かりに考えること等です*8。つまり、グループワークは「対話的な学び」方の一つの手法でしかないのです。

そして、授業後には、「対話的な学び」を通して、子どもたちが「深い学び」に到達できたのかどうかを評価する必要があります。教育評価には、子どもたちの学びと教員の指導方法を反省する機会を提供することが期待されているからです。それは、定期試験で評価・測定されるべきです。その評価問題は上に示した3つの場面に即して開発される必要があります。

例えば、①グループワークでの対話を通して「考える力」が育ったのか、②教職員や地域の人との対話で「考える力」が育ったのか、③先哲の著した報告書や資料(古文書)などを通して、先哲の考え方に触れることで「考える力」が育ったのかを、具体的な場面を試験問題上で再現して、授業で行った「対話的な学び」の教育効果を評価・測定できる評価問題の開発が求められています。

(4) 「深い学び」の意味

「深い学び」の意味については、「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすること」*9だと説明されています。

上の説明から、「深い学び」が多くの知識を獲得することを目的にしていないことは明白です。多くの知識を獲得することは、「幅広い知識」とか「広い視野」と表現されます。それに対して、「深い学び」は知識量を増やすのではなく、獲得した「知識・技能」を活用して、物事の関わりや新しい概念の発見につながるような「思考過程」を意味するのです。

例えば、『学習指導要領解説 総則編』は、「各教科等の学びの深まりの鍵となるのが『見方・考え方』」です。「各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方である「見方・考え方」は、新しい知識及び技能を既にもっている知識及び技能と結び付けながら社会の中で生きて働くものとして習得したり、思考力、判断力、表現力等を豊かなものとしたり、社会や世界にどのように関わるかの視座を形成したりするために重要なものであり、習得・活用・探究という学びの過程の中で働かせることを通じて、より質の高い深い学びにつなげることが重要である」*10と説明しています。そして、社会科では、「分野の特質に応じた見方・考え方を働かせ、社会的事象の意味や意義などを考察し、概念などに関する知識を獲得したり、社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動の充実を図ること」とされます。

2 観点「主体的に学習に取り組む態度」と学習指導

(1) 「学びに向かう力、人間性」と「主体的に学習に取り組む態度」

① 「主体的に学習に取り組む態度」と生涯学習

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会が2019(平成31)年1月に発表した「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」(以下、「報告」と略す)では、観点「主体的に学習に取り組む態度」を設定した理由を、生涯学習との関連性と子どもの学びの深まりを視野に入れたと説明されています。

生涯学習との関係性について、「『学びに向かう力、人間性等』は、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等をどのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素であり、学習評価と学習指導を通じて『学びに向かう力、人間性等』の涵養を図ることは、生涯にわたり学習する基盤を形成する上でも極めて重要である。」「したがって、『主体的に学習に取り組む態度』の評価とそれに基づく学習や指導の改善を考える際には、生涯にわたり学習する基盤を培う視点をもつことが重要である」と言いいます。(「報告」p.10)

学びの深まりとの関係性について、「報告」は「心理学や教育学等の学問的な発展に伴って、自己の感情や行動を統制する能力、自らの思考の過程等を客観的に捉える力(いわゆるメタ認知)など、学習に関する自己調整にかかわるスキルなど」の重要性をあげています(「報告」p.10)。

② 「主体的に学習に取り組む態度」には二側面がある

「報告」は「主体的に学習に取り組む態度」には、「①知識及び技能を獲得したり、思考力・判断力・表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、②自らの学習を調整しようとする側面」の二側面があると説明しています(「報告」p.11)。

それは、「単に継続的な行動や積極的な発言等を行うなど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく」、「知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要である」とされています(「報告」p.11)。

(2) 「主体的に学習に取り組む態度」と形成的評価

しかしながら、「主体的に学習に取り組む態度」の観点は、総括的評価(評定)の場面で機能させる前に、形成的評価の場面で機能させるべきであることを指摘しておきたいと思います。

「報告」も「評価の対象とする学習の調整に関する態度は必ずしも、その学習の調整が『適切に行われているか』を判断するものではなく、それが各教科等における知識及び技能の習得や、思考力、判断力、表現力等の育成に結び付いていない場合には、それらの資質・能力の育成に向けて児童生徒が適切に学習を調整することができるよう、その実態に応じて教師が学習の進め方を適切に指導するなどの対応が求められる」と形成的評価での活用を求めています(「報告」p.11)。

「学習の調整に向けた取組のプロセスには児童生徒一人一人の特性があることから、特定の型に沿った学習の進め方を一律に指導することのないよう配慮することが必要であり」、教員の柔軟な対応を求めています(「報告」p.11)。このように、「現在進行形」の学習方法を指導するために機能しなければならないのが「主体的に学習に取り組む態度」です。授業中や学期途中での生徒たちの様子は、形成的評価の対象であり、総括的評価には組み入れないのが原則です。2019年の「報告」は、「授業態度」を「総括的評価」(評定)に組み込むことは明確に否定しました。

3 「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価(実践的な評価方法)

(1) 総括的評価では授業後の学力状況を評価する

総括的評価では授業後の学力状況を評価するのが原則です。したがって、総括的評価に組み入れるべきことは、授業の出口(学期末・学年末)に残されている「教育効果」です(薬で言えば服用後の効果)。それが、次の学期や学年への学びのスタート地点(診断的評価)になるからです。

ただ、子どもたちの立場からは、授業中などの「頑張り」も総括的評価に組み入れて欲しいと願う気持ちが強くあります。その気持ちを生かすために、「プラス面の評価」は総括的評価に組み入れても弊害は少ないです。むしろ子どもたちのモチベーションを維持発展させる教育的効果を期待できるからです。その意味では、授業中の取り組みによって生み出された「作品群」という客観的資料だけで総括的に評価する手法も認められるでしょう。それを実現可能にするのが、パフォーマンス評価の一種の「ポートフォリオ評価」です。

「ポートフォリオ」には、子どもたちの継続的な「学びの記録の資料」が残されており、「学び方」を反省する際には、客観的な振り返りを可能にする条件が整っています。しかも、「学び方」は学習スキルの中核部分であり、「学び方」の成長過程全体を総括的評価の対象とすれば、形成的評価を総括的評価に置きかえる危険性は排除できます。また、「学び方」のようなスキルの成長度は、ペーパーテストで測定するよりも、「ポートフォリオ評価」の方が精度の高い測定が可能です。そのような意味で、「ポートフォリオ評価」を「主体的な学び」の評価方法として提案する学説もあります*11。しかし、200人を超える生徒を前にして、継続的な課題を与えて製作させた「作品群」をポートフォリオ評価するというのは、教員の負荷から考えると現実的ではありません。

では、どのようにすれば、「主体的に学習に取り組む態度」を総括的評価できるのでしょうか。前提条件として、粘り強い取組を行おうとする側面と、自らの学習を調整しようとする側面の二側面の条件を満たす「評価方法」である必要があります。これを踏まえて、管理人は学校現場で実践可能な総括的評価の具体的な手法を2つ提案します。

(2) ノートをポートフォリオ評価する

1つ目は、「ノート」をポートフォリオ評価の「評価資料」にする方法です。ノートを「主体的に学ぶ態度」の評価資料として活用するためには、ノート作成自体に「主体的な態度」が表象されている必要があります。つまり、教員の板書を写し取るだけでは未だ「受け身」の学習態度であり、「主体性」の評価対象と言えません。しかし、学習内容への疑問点の指摘であったり、「子どもの意見」や「感想」が書き込まれていれば、「主体性の発露」として評価可能です。そのために、主体的に調べたことや「感想」などを書き留めるためのスペースを確保する必要があります(「生徒ノート例1及び2」参照。授業1時間分のノートを見開き2頁分を使い、左側に板書を写して、右側は生徒が自由に利用するスペースです)。するとノートは「主体的な意見」が継続的に記録された作品になります。このように継続的に「事実」が積み重ねられた作品であれば「ポートフォリオ」としての「証拠」として充分です。その評価には客観的な評価指標(ルーブリック)を用いることが必要です。

また、そのルーブリックを予め子どもたちに示せば、学習の具体的な指標(学習指針)を与えることが出来ます。注意すべきことは、「提出した」事実を「主体的に学習に取り組む態度」の総括的評価に組み入れることは出来ないことです。「提出した」事実は学力評価のための前提条件にすぎないからです(いわゆる「提出点」はポートフォリオ評価ではありません)。

(3) 定期試験で「課題作文」を予告出題し評価する

2つ目に、定期試験で「主体的に学ぶ態度」を評価を可能にする方法を管理人は提案します。単に定期試験で「主体的な学び」を試す「課題」を出題するだけでは、上述の「二側面の条件」を満たすことは出来ません。定期試験で実現可能にする手法の開発が必要です。

それは、定期試験の実施にあたり一定の期間をおいて「作文課題」を予告することで可能になります。ただし、その際の予告する「作文課題」には、複数の単元をまたいで獲得した「知識」や「技能」を活用し、友だちや専門家の意見を参考にしつつ、自分の「理解の仕方」を調整しないと、容易には解決方法にたどり着けない「真正の(リアルな)課題」が必要です。そのような方法で、現場の教員の負担を可能な限り軽減しつつ、生徒たちの「主体的に学習に取り組む態度」を定期試験で評価できます。

既に述べたように、「思考力・判断力・表現力」で求められている学力は、その教科領域で獲得させたい「思考スキル」であり、教科領域固有の「思考スキル」を使えていることを比較的短い文脈の中で、評価すれば足ります。

それに対して、「主体的に学習に取り組む態度」は、教科書や教員という「権威」に対しても「主体的に(独立して)考える」ことのできる、高度な「総合(習熟)」レベルの学力です。さらには、「主体性」は、自分を育て守ってくれている保護者からの精神的離脱をも意味します。「主体性」に目覚めたとき、生徒たちは塗炭の苦しみと直面することも起こりうるのです。

だからこそ、「粘り強さ」と「学びの調整」が必要なのです。定期試験で一定の「負荷」を与えた「真正な」問題場面での「表現力」(課題作文)を評価することにより、ペーパーテストでの総括的評価が可能になります。活用する評価方法はパフォーマンス評価です。

なお、管理人は「歴史新聞」や「レポート」のような、授業中以外の時間や、授業以外の場所で作成される「作品」を総括的評価の対象に組み入れることには疑問を持っています。それらは、形成的評価の対象とするべきであり、総括的評価(評定)には組み入れないことを原則とするべきです。教員の視線から離れた時間と場所で行われる「学習行為」は、教員の指導下にあるとは言えないからです。今日のようにインターネットを活用して「コピー&ペースト」が容易にできる環境になっていることを視野に入れると、その「作品」が生徒の学力状態を示すと、どのように担保するのでしょうか。また、家庭の教育環境によっても大きな格差が生じます。教員の解消できない「課題」を増加させるだけではないのか、疑問を禁じ得ません。

【参考文献】

*1 文部科学省『学習指導要領解説 総則編』2017年 p.77。

*2 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.77。

*3 吉本均『ドラマとしての授業の成立』明治図書 1982年 p.47。

*4 山内光哉編著『学習と教授の心理学』第2版 九州大学出版会 1981年 p.167。

*5 小原友行「社会科でこそ育成する『思考力・判断力・表現力』」小原友行編著『「思考力・判断力・表現力」をつける社会科授業デザイン』明治図書 2009年 p.13。

*6 田中耕治『教育評価』岩波書店 2008年 p.117。

*7 ヴィゴツキー著 土井捷三・神谷栄司訳『「発達の最近接領域」の理論』三学出版 2003年 p.166。

*8 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.78。

*9 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.78。

*10 前掲、文部科学省『学習指導要領解説 総則編』p.79。

*11 石井英真「『思考力・判断力・表現力』の評価のポイント」市川伸一編集『新指導要録と「資質・能力」を育む評価』ぎょうせい 2019年 pp.44-45。