「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「古代道路と本四架橋から市場経済を読みとる」HEADLINE

【観点】

【問題】 2014年実施

次の会話文をよく読んで、各問いに答えなさい。

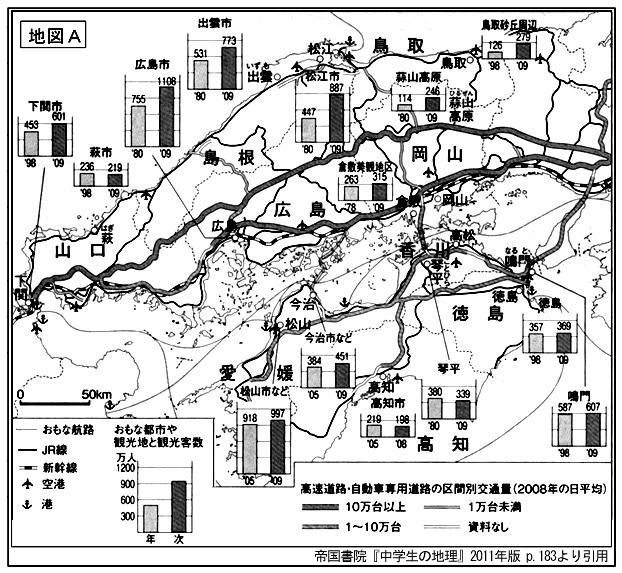

一郎 「地図Aに表されている交通網の利用者数や、観光地の観光客数を見ると、高速道路や新幹線を

利用して多くの人が中国地方をたずねているね。」

はな子「これまで中国山地では人口が減りすぎていたけど、今はどうなんだろう?」

一郎 「( a )中国地方と四国地方の結びつきも変化した。」

二郎 「本州四国連絡橋がかけられると自動車や鉄道で移動する人が増えた。岡山県と香川県では、鉄

道で瀬戸内海をわたって通勤や通学する人が多いみたいだ。」

一郎 「便利になったね。」

はな子「でも、いいことばかりではないわ。いろんな問題がおきているわ。( b )」

一郎 「瀬戸内海は、( c )」

二郎 「歴史が海運のようすも変えたんだね。陸路にも歴史があるよ。瀬戸内海の沿岸を走る国道2号

線は、江戸時代に参勤交代で使われた山陽道だったよ。」

はな子「山陽道って、古代の学習でも出てきた道路ね。どこを通ったの?」

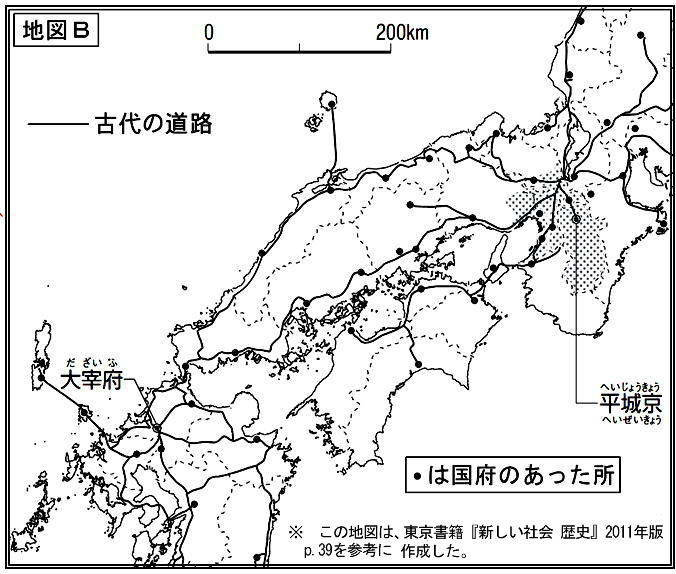

一郎 「授業で、大宝律令が作られたころに古代の道路が整えられたと習ったよ。地図Bがそうだよ。

地図Bを見ると道路が直線的になっていて計画的に作ったと思わせるね。」

二郎 「でも、なぞだらけだね。建設機械のない時代に何を目的にこんな大工事をしたんだろう?」

はな子「道路が必要なときって、どんなときなんだろう?」

二郎 「物を運んだり、情報を伝えるときかな~。」

はな子「大工事を完成させることを可能にした条件には、どんな条件があったのかな~? 」

一郎 「( d )」

二郎 「古代の道路が、平城京から太宰府までつながっていることも気になるなぁ~。」

はな子「長い道路ができると、どんな影響があったんだろう? 不思議がいっぱい。」

一郎 「太宰府は北九州を守る役所だったから、大陸や朝鮮半島の様子を伝える伝令が走るための道路

だったのかも知れないね。」

はな子「古代の人たちの暮らしが、今の私たちの生活の基礎になっていると聞いたわ。」

二郎 「( e )」

(1) 会話中の( a )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 昔は、人口が減りすぎて、人々の暮らしに影響が出る過疎になっていたね。

イ 中国自動車道が開通して、その沿線に工業団地や流通センターが作られたよ。

ウ 1970年代には、中国地方と四国地方はフェリーで結びついていたよ。

エ 山陽自動車道と本州四国連絡橋の開通は、農業経営には関係がないよ。

(2) 会話中の( b )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 本州四国連絡橋がかけられたので、中国地方より四国の観光客の増加率が高い。

イ フェリーの便数が減って、橋のかからなかった島では、移動手段に困るわ。

ウ フェリーの船員の人たちは仕事を失ったわよ。

エ 本州の大都市に買い物に行く人が増えて、地元の四国の商店街では買い物客が減っているわ。

(3) 会話中の( c )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 鎖国していた江戸時代に朝鮮通信使の海路だった。今でも外国船が多く通るよ。

イ 江戸時代の重要な海路で、日本海をへて下関を回り、東北や北陸の米などを大阪に運ぶ船が通っ

ていた。これが西回り航路で、その船は北前船と呼ばれたよ。

ウ 古くから沿岸部では塩田で塩が作られていた。江戸時代ごろには、塩は藩の専売品にもされる特

産物だった。今でも、工業団地が塩田になっているよ。

エ 今でも海運が盛んで、大型タンカーが石油化学コンビナートを行き来しているし、大型船が工業

製品を国内だけでなく外国にも運んでいるよ。

(4) 会話中の( d )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 古代の道路は国府を結んでいるよ。地図だけでは技術的なことはわからないね。

イ 都に租を運ばせるためにも必要だったんだ。貴族は田畑を耕さないからね。

ウ 地方の豪族を従わせるだけの力が朝廷にあったことの証(あかし)だね。

エ 五畿七道の「道」には、都から地方にのびた道路と、その道路沿いに並んで連絡し合う国々の集

まりという意味があったんだ。

(5) 会話中の( e )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 物だけでなく、都からの命令も道路を通して地方に伝えられたんだろうね。役人が行き来するた

めに駅が設けられたのは、そんな意味があったのよ。

イ 遠くの地域でしか取れない特産物も手に入りやすくなったと思うわ。それが、海から離れた都の

貴族の生活を支えたと考えてもいいよね。

ウ 道路ができると交易が始まる。道路が生産地と消費地を結びつけて、古代の物資の流通を成長さ

せた。けれども、その原理は現代には、あてはまらないね。

エ 長い距離を人や馬が行き来して、情報を伝えたり交換したのね。電話や電子メールを使う私たち

には想像もできないくらいの苦労があったのね。

【解答・採点基準】

(1) イ

(2) エ

(3) ウ

(4) エ

(5) エ

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 思考・判断

【問題】 2014年実施

次の会話文をよく読んで、各問いに答えなさい。

|

利用して多くの人が中国地方をたずねているね。」

はな子「これまで中国山地では人口が減りすぎていたけど、今はどうなんだろう?」

一郎 「( a )中国地方と四国地方の結びつきも変化した。」

二郎 「本州四国連絡橋がかけられると自動車や鉄道で移動する人が増えた。岡山県と香川県では、鉄

道で瀬戸内海をわたって通勤や通学する人が多いみたいだ。」

一郎 「便利になったね。」

はな子「でも、いいことばかりではないわ。いろんな問題がおきているわ。( b )」

一郎 「瀬戸内海は、( c )」

二郎 「歴史が海運のようすも変えたんだね。陸路にも歴史があるよ。瀬戸内海の沿岸を走る国道2号

線は、江戸時代に参勤交代で使われた山陽道だったよ。」

はな子「山陽道って、古代の学習でも出てきた道路ね。どこを通ったの?」

一郎 「授業で、大宝律令が作られたころに古代の道路が整えられたと習ったよ。地図Bがそうだよ。

地図Bを見ると道路が直線的になっていて計画的に作ったと思わせるね。」

二郎 「でも、なぞだらけだね。建設機械のない時代に何を目的にこんな大工事をしたんだろう?」

はな子「道路が必要なときって、どんなときなんだろう?」

二郎 「物を運んだり、情報を伝えるときかな~。」

はな子「大工事を完成させることを可能にした条件には、どんな条件があったのかな~? 」

一郎 「( d )」

二郎 「古代の道路が、平城京から太宰府までつながっていることも気になるなぁ~。」

はな子「長い道路ができると、どんな影響があったんだろう? 不思議がいっぱい。」

一郎 「太宰府は北九州を守る役所だったから、大陸や朝鮮半島の様子を伝える伝令が走るための道路

だったのかも知れないね。」

はな子「古代の人たちの暮らしが、今の私たちの生活の基礎になっていると聞いたわ。」

二郎 「( e )」

|

で答えなさい。

ア 昔は、人口が減りすぎて、人々の暮らしに影響が出る過疎になっていたね。

イ 中国自動車道が開通して、その沿線に工業団地や流通センターが作られたよ。

ウ 1970年代には、中国地方と四国地方はフェリーで結びついていたよ。

エ 山陽自動車道と本州四国連絡橋の開通は、農業経営には関係がないよ。

(2) 会話中の( b )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 本州四国連絡橋がかけられたので、中国地方より四国の観光客の増加率が高い。

イ フェリーの便数が減って、橋のかからなかった島では、移動手段に困るわ。

ウ フェリーの船員の人たちは仕事を失ったわよ。

エ 本州の大都市に買い物に行く人が増えて、地元の四国の商店街では買い物客が減っているわ。

(3) 会話中の( c )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 鎖国していた江戸時代に朝鮮通信使の海路だった。今でも外国船が多く通るよ。

イ 江戸時代の重要な海路で、日本海をへて下関を回り、東北や北陸の米などを大阪に運ぶ船が通っ

ていた。これが西回り航路で、その船は北前船と呼ばれたよ。

ウ 古くから沿岸部では塩田で塩が作られていた。江戸時代ごろには、塩は藩の専売品にもされる特

産物だった。今でも、工業団地が塩田になっているよ。

エ 今でも海運が盛んで、大型タンカーが石油化学コンビナートを行き来しているし、大型船が工業

製品を国内だけでなく外国にも運んでいるよ。

(4) 会話中の( d )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 古代の道路は国府を結んでいるよ。地図だけでは技術的なことはわからないね。

イ 都に租を運ばせるためにも必要だったんだ。貴族は田畑を耕さないからね。

ウ 地方の豪族を従わせるだけの力が朝廷にあったことの証(あかし)だね。

エ 五畿七道の「道」には、都から地方にのびた道路と、その道路沿いに並んで連絡し合う国々の集

まりという意味があったんだ。

(5) 会話中の( e )に入れると、最も適切でない会話文はどれですか。ア~エのうちから1つ選び記号

で答えなさい。

ア 物だけでなく、都からの命令も道路を通して地方に伝えられたんだろうね。役人が行き来するた

めに駅が設けられたのは、そんな意味があったのよ。

イ 遠くの地域でしか取れない特産物も手に入りやすくなったと思うわ。それが、海から離れた都の

貴族の生活を支えたと考えてもいいよね。

ウ 道路ができると交易が始まる。道路が生産地と消費地を結びつけて、古代の物資の流通を成長さ

せた。けれども、その原理は現代には、あてはまらないね。

エ 長い距離を人や馬が行き来して、情報を伝えたり交換したのね。電話や電子メールを使う私たち

には想像もできないくらいの苦労があったのね。

【解答・採点基準】

(1) イ

(2) エ

(3) ウ

(4) エ

(5) エ

「評価問題の部屋」に戻る