「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「市場経済から江戸時代を読む」HEADLINE

【観点】

【問題】 2013年実施

次の会話文をよく読んで、各問いに答えなさい。

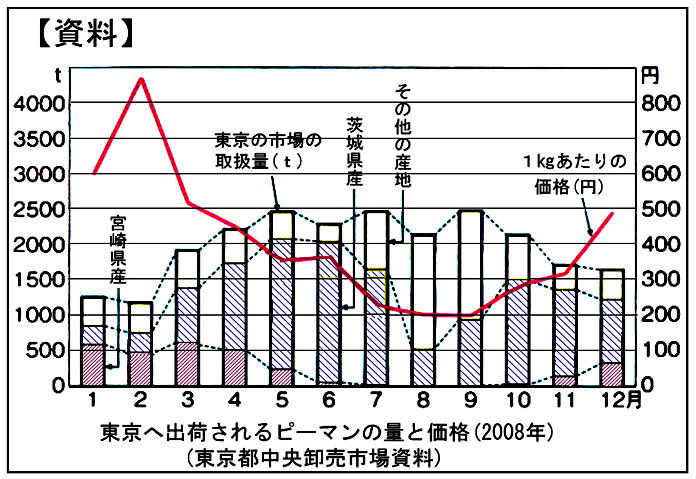

一郎 「資料のグラフを見ると、宮崎県産のピーマンが東

一郎 「資料のグラフを見ると、宮崎県産のピーマンが東

京で売られているね。茨城県産のピーマンは一年中、

東京で売られているけど、ピーマンは露地栽培だとい

つの季節に育つのかなー?」

はな子「ピーマンの最盛期は夏だと思うわ。」

二郎 「じゃー。なんで8月や9月には茨城県産の量が減

っているかなー。」

はな子「ほかの所でもたくさん取れるので価格が( ア )か

らじゃない?」

一郎 「価格が高いときに宮崎県産のピーマンの出荷量が

( イ )。1㎏あたり300円を超えると宮崎県産が出てくるよ。」

はな子「ピーマン全体の量が少ないときの価格が、一番高くなっているよ。」

二郎 「やっと分かってきた気がするなー。」

一郎 「何が?」

二郎 「江戸時代には米が増産された。けれども、幕府や藩の財政がどんどん苦しくなっていったこと

だよ。大名が1年おきに江戸と領地を往復する( ウ )で藩の財政が苦しくなったのは理解できたけ

ど、幕府の財政が苦しくなったことが分からなかったんだ。」

はな子「どういうこと? ピーマンと幕府や藩の財政難とに何の関係があるの? 時代がちがうのに。

それに米とピーマンでは種類もちがうわ。」

二郎 「江戸時代の幕藩体制は、年貢米に支えられていた。」

一郎 「そうか。武士は給料を米でもらって、その米を売ってお金にかえていたんだ。」

はな子「米がたくさん市場に出ると、価格が( ア )のね。ピーマンの出荷量と価格の関係と同じね。で

も、米はだれが買ったの?」

一郎 「( エ )などの米を作れない人たちだろう。たとえば、農地を持たない職人。」

二郎 「そうだろうね。幕府や藩の行った( オ )で耕地は豊臣秀吉の時代の2倍にもなった。さらに、

農具の改良や稲の品種改良などで米の増産はすすんだ。」

はな子「米の( カ )者数はあまり変わらないから、米を多く作るほど価格は( ア )。だから、武士の経

済は不安定になった。米の価格が上下したんだと思う。」

二郎 「自給自足の米経済だと、米が増えると武士も農民も豊かになった。けれども、米を商品として

売買するようになると、そうでもないんだ。」

一郎 「それで、( オ )をすすめた8代将軍の徳川吉宗は米価に苦しんだのか。」

(1) 文中のア~カにあてはまる適語を下の語群から選び、会話を完成しなさい。

なお、同じ記号の( )には、同じ語句が入ります。

(2) 会話文中の下線部「武士は給料を米でもらって、その米を売ってお金にかえていた」は、旗本や御

家人が業者を通して年貢米を金にかえていたことです。年貢米を金にかえていた業者を何といいます

か。漢字で答えなさい。

【解答・採点基準】

(1) ア 下がる

イ 多い

ウ 参勤交代

エ 町人

オ 新田開発

カ 消費

(2) 札差

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 思考・判断

【問題】 2013年実施

次の会話文をよく読んで、各問いに答えなさい。

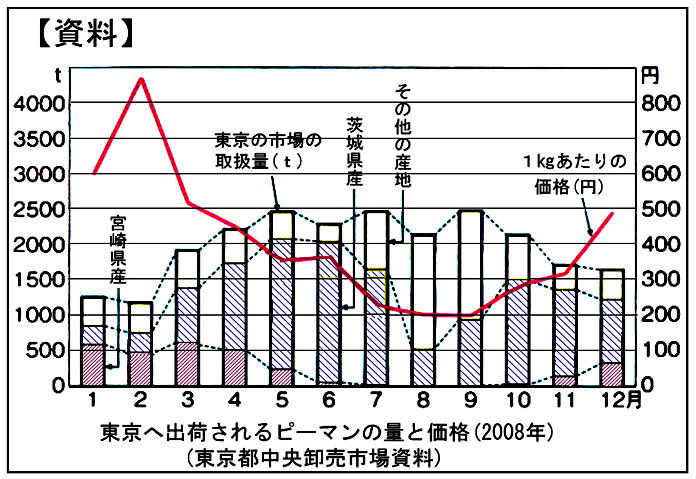

一郎 「資料のグラフを見ると、宮崎県産のピーマンが東

一郎 「資料のグラフを見ると、宮崎県産のピーマンが東京で売られているね。茨城県産のピーマンは一年中、

東京で売られているけど、ピーマンは露地栽培だとい

つの季節に育つのかなー?」

はな子「ピーマンの最盛期は夏だと思うわ。」

二郎 「じゃー。なんで8月や9月には茨城県産の量が減

っているかなー。」

はな子「ほかの所でもたくさん取れるので価格が( ア )か

らじゃない?」

一郎 「価格が高いときに宮崎県産のピーマンの出荷量が

( イ )。1㎏あたり300円を超えると宮崎県産が出てくるよ。」

はな子「ピーマン全体の量が少ないときの価格が、一番高くなっているよ。」

二郎 「やっと分かってきた気がするなー。」

一郎 「何が?」

二郎 「江戸時代には米が増産された。けれども、幕府や藩の財政がどんどん苦しくなっていったこと

だよ。大名が1年おきに江戸と領地を往復する( ウ )で藩の財政が苦しくなったのは理解できたけ

ど、幕府の財政が苦しくなったことが分からなかったんだ。」

はな子「どういうこと? ピーマンと幕府や藩の財政難とに何の関係があるの? 時代がちがうのに。

それに米とピーマンでは種類もちがうわ。」

二郎 「江戸時代の幕藩体制は、年貢米に支えられていた。」

一郎 「そうか。武士は給料を米でもらって、その米を売ってお金にかえていたんだ。」

はな子「米がたくさん市場に出ると、価格が( ア )のね。ピーマンの出荷量と価格の関係と同じね。で

も、米はだれが買ったの?」

一郎 「( エ )などの米を作れない人たちだろう。たとえば、農地を持たない職人。」

二郎 「そうだろうね。幕府や藩の行った( オ )で耕地は豊臣秀吉の時代の2倍にもなった。さらに、

農具の改良や稲の品種改良などで米の増産はすすんだ。」

はな子「米の( カ )者数はあまり変わらないから、米を多く作るほど価格は( ア )。だから、武士の経

済は不安定になった。米の価格が上下したんだと思う。」

二郎 「自給自足の米経済だと、米が増えると武士も農民も豊かになった。けれども、米を商品として

売買するようになると、そうでもないんだ。」

一郎 「それで、( オ )をすすめた8代将軍の徳川吉宗は米価に苦しんだのか。」

(1) 文中のア~カにあてはまる適語を下の語群から選び、会話を完成しなさい。

なお、同じ記号の( )には、同じ語句が入ります。

| 【語 群】 多い 少ない 上がる 下がる 有利 不利 参勤交代 五街道 新田開発 享保の改革 寛政の改革 武士 町人 生産 消費 |

(2) 会話文中の下線部「武士は給料を米でもらって、その米を売ってお金にかえていた」は、旗本や御

家人が業者を通して年貢米を金にかえていたことです。年貢米を金にかえていた業者を何といいます

か。漢字で答えなさい。

【解答・採点基準】

(1) ア 下がる

イ 多い

ウ 参勤交代

エ 町人

オ 新田開発

カ 消費

(2) 札差

「評価問題の部屋」に戻る