「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「商品流通の変化で影響を受けるのは誰か」HEADLINE

【観点】

【問題】 2019年実施

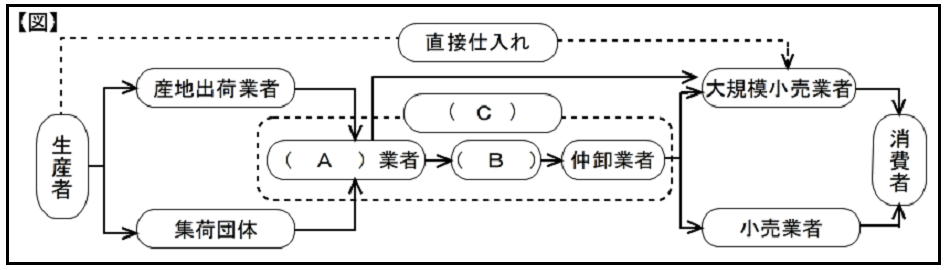

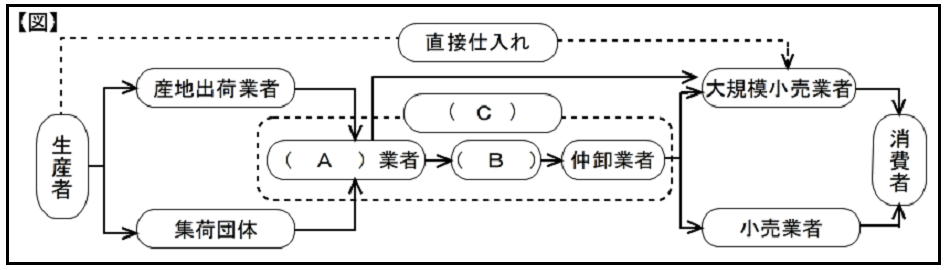

次の図とグラフをよく見て、次の各問に答えなさい。

(1) 図のような消費者に届くまでの経路をたどるのは、どのような商品か。商品の種類を漢字4文字で

答えなさい。

(2) 図のように商品が消費者に届くまでの経路を何と言うか。漢字2文字で答えなさい。

(3) 図のAにあてはまる語句を漢字2文字で答えなさい。

(4) 図のBにあてはまる語句をひらがなで答えなさい。

(5) 図のCにあてはまる語句を漢字4文字で答えなさい。

(6) 今日では、図のように大規模小売業者は生産者から直接仕入れをするようになっています。このこ

とについて、次のうちから、誤りを1つ選びなさい。

ア 小売業者が生産者から直接仕入れをするような動きを流通の合理化という。

イ 流通の合理化によって、小売業よりも卸売業の方が利益が多くなる。

ウ 資金力のない個人経営の小売業者は、価格競争に勝てなくなる。

エ 資金力のある大規模小売業者は、流通費用を節約することができる。

オ 資金力のある大規模小売業者は、安い価格で商品を販売できるようになる。

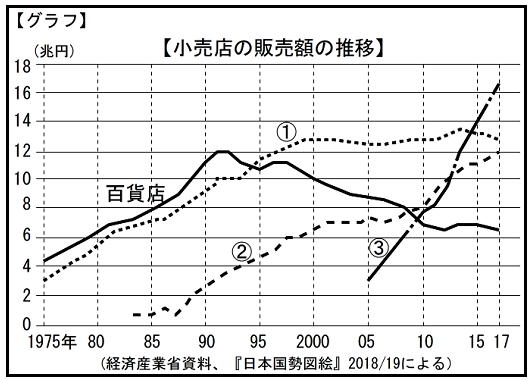

(7) グラフは小売店の販売額の推移を示しています。グラフの①・②・③にあてはまる小売店を次の語

群から選びなさい。

語群【スーパーマーケット チェーン店 オンライン・ショップ コンビニエンスストア 】

(8) グラフが表す、小売店の販売額の推移の傾向についての説明で、誤っている文を1つ選びなさい。

ア このグラフに表されている小売店は大規模小売業者であり、個人経営の小規模小売店の販売額の推

移は読み取れない。

イ ①の小売店は2000年くらいまでは売り上げが伸びていたが、それ以降は横ばいになっている。

ウ ②の小売店は1980年代の半ばに出てきて、商品の価格を高く設定しているのに売り上げを伸ばし

ている。消費者の身近に多くの店舗が開設されていることと、POSシステムで販売方法の合理化を

進めたからだと思われる。

エ 百貨店の販売額が落ちてきているのは、他の小売業者に客を奪われていると考えても良さそうで

ある。

オ ③は2005年ごろに登場してきて、急速に売り上げを伸ばしている。電話やカタログを使った販売

方法が特徴である。

【解答・採点基準】

(1) 生鮮食品

(2) 流通

(3) 卸売

(4) せり

(5) 卸売市場

(6) イ

(7)①スーパーマーケット ② コンビニエンスストア ③ オンライン・ショップ

(8) オ

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 社会的思考・判断

【問題】 2019年実施

次の図とグラフをよく見て、次の各問に答えなさい。

(1) 図のような消費者に届くまでの経路をたどるのは、どのような商品か。商品の種類を漢字4文字で

答えなさい。

(2) 図のように商品が消費者に届くまでの経路を何と言うか。漢字2文字で答えなさい。

(3) 図のAにあてはまる語句を漢字2文字で答えなさい。

(4) 図のBにあてはまる語句をひらがなで答えなさい。

(5) 図のCにあてはまる語句を漢字4文字で答えなさい。

(6) 今日では、図のように大規模小売業者は生産者から直接仕入れをするようになっています。このこ

とについて、次のうちから、誤りを1つ選びなさい。

ア 小売業者が生産者から直接仕入れをするような動きを流通の合理化という。

イ 流通の合理化によって、小売業よりも卸売業の方が利益が多くなる。

ウ 資金力のない個人経営の小売業者は、価格競争に勝てなくなる。

エ 資金力のある大規模小売業者は、流通費用を節約することができる。

オ 資金力のある大規模小売業者は、安い価格で商品を販売できるようになる。

(7) グラフは小売店の販売額の推移を示しています。グラフの①・②・③にあてはまる小売店を次の語

群から選びなさい。

語群【スーパーマーケット チェーン店 オンライン・ショップ コンビニエンスストア 】

|

(8) グラフが表す、小売店の販売額の推移の傾向についての説明で、誤っている文を1つ選びなさい。

ア このグラフに表されている小売店は大規模小売業者であり、個人経営の小規模小売店の販売額の推

移は読み取れない。

イ ①の小売店は2000年くらいまでは売り上げが伸びていたが、それ以降は横ばいになっている。

ウ ②の小売店は1980年代の半ばに出てきて、商品の価格を高く設定しているのに売り上げを伸ばし

ている。消費者の身近に多くの店舗が開設されていることと、POSシステムで販売方法の合理化を

進めたからだと思われる。

エ 百貨店の販売額が落ちてきているのは、他の小売業者に客を奪われていると考えても良さそうで

ある。

オ ③は2005年ごろに登場してきて、急速に売り上げを伸ばしている。電話やカタログを使った販売

方法が特徴である。

【解答・採点基準】

(1) 生鮮食品

(2) 流通

(3) 卸売

(4) せり

(5) 卸売市場

(6) イ

(7)①スーパーマーケット ② コンビニエンスストア ③ オンライン・ショップ

(8) オ

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る