「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「憲法の基本原則の構造」HEADLINE

【観点】

【問題】 1995年実施

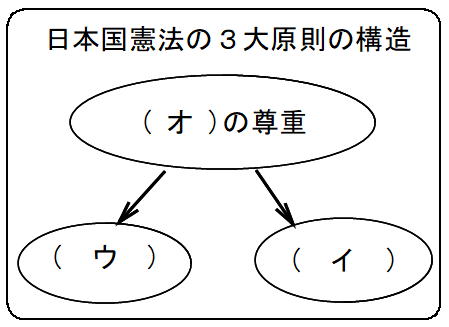

次の文は、日本国憲法についてのものである。図をよく見て、文の中の( )内に適語を入れて、文を完成しなさい。

戦争中、日本の国の中でも、戦争に反対する人々や、国民の自由や権利を主張する人々が多くいた。しかし、( ア )法によって、それらの人々はとらえられ、戦争反対の意見や国民の自由・権利を主張する人はいなくなっていった。

戦争中、日本の国の中でも、戦争に反対する人々や、国民の自由や権利を主張する人々が多くいた。しかし、( ア )法によって、それらの人々はとらえられ、戦争反対の意見や国民の自由・権利を主張する人はいなくなっていった。

戦争で最も傷つき奪われたのは、国民の自由と権利であった。財産はもとより生命も失っても、国民の多くは耐(た)えるしかなかったのである。それが戦争であった。そのために、アジアへの侵略を反省するとともに、国民の自由・権利を守る第一歩としての( イ )が定められた。

国民の自由と権利を確保するためには、( ウ )を明確にし、国の政治上の重要問題の最終決定権限を国民にまかせる方法がよいと考えられた。これは、市民革命から学んだ近代民主主義の結論である。この近代民主主義の考え方は、多くの犠牲をともなって、わが国にひきつがれた。第二次世界大戦のわが国の降伏条件を定めた( エ )が、それを明確に示している。( エ )は、軍国主義を除去し、民主主義的傾向の復活強化すること、( オ )を尊重し、平和的な政府を樹立することを、わが国の政府に対して要求したのであった。

こうして、近代民主主義で確認された( オ )の尊重が、日本では、戦後になってようやく日本国憲法で規定されたのである。

( イ )・( ウ )・( オ )の尊重、これらの原理が、日本国憲法の3大原則であり、根本原理である。そして、以上の理由を考えてみると、( イ )も、( ウ )も、( オ )の尊重を実現するための原理であるということができる。

【解答・採点基準】

ア 治安維持 イ 平和主義 ウ 国民主権 エ ポツダム宣言

オ 基本的人権

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 社会的思考・判断

【問題】 1995年実施

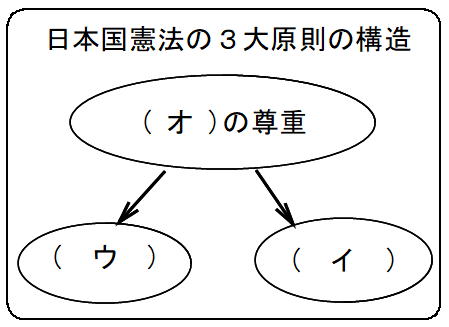

次の文は、日本国憲法についてのものである。図をよく見て、文の中の( )内に適語を入れて、文を完成しなさい。

戦争中、日本の国の中でも、戦争に反対する人々や、国民の自由や権利を主張する人々が多くいた。しかし、( ア )法によって、それらの人々はとらえられ、戦争反対の意見や国民の自由・権利を主張する人はいなくなっていった。

戦争中、日本の国の中でも、戦争に反対する人々や、国民の自由や権利を主張する人々が多くいた。しかし、( ア )法によって、それらの人々はとらえられ、戦争反対の意見や国民の自由・権利を主張する人はいなくなっていった。戦争で最も傷つき奪われたのは、国民の自由と権利であった。財産はもとより生命も失っても、国民の多くは耐(た)えるしかなかったのである。それが戦争であった。そのために、アジアへの侵略を反省するとともに、国民の自由・権利を守る第一歩としての( イ )が定められた。

国民の自由と権利を確保するためには、( ウ )を明確にし、国の政治上の重要問題の最終決定権限を国民にまかせる方法がよいと考えられた。これは、市民革命から学んだ近代民主主義の結論である。この近代民主主義の考え方は、多くの犠牲をともなって、わが国にひきつがれた。第二次世界大戦のわが国の降伏条件を定めた( エ )が、それを明確に示している。( エ )は、軍国主義を除去し、民主主義的傾向の復活強化すること、( オ )を尊重し、平和的な政府を樹立することを、わが国の政府に対して要求したのであった。

こうして、近代民主主義で確認された( オ )の尊重が、日本では、戦後になってようやく日本国憲法で規定されたのである。

( イ )・( ウ )・( オ )の尊重、これらの原理が、日本国憲法の3大原則であり、根本原理である。そして、以上の理由を考えてみると、( イ )も、( ウ )も、( オ )の尊重を実現するための原理であるということができる。

【解答・採点基準】

ア 治安維持 イ 平和主義 ウ 国民主権 エ ポツダム宣言

オ 基本的人権

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る