「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「家族に関する法制度」HEADLINE

【観点】

【問題】 1992年実施

次の文中の( )内に適語を入れて文を完成しなさい。

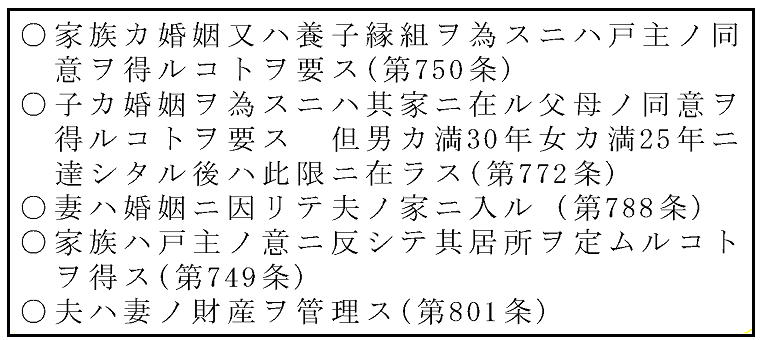

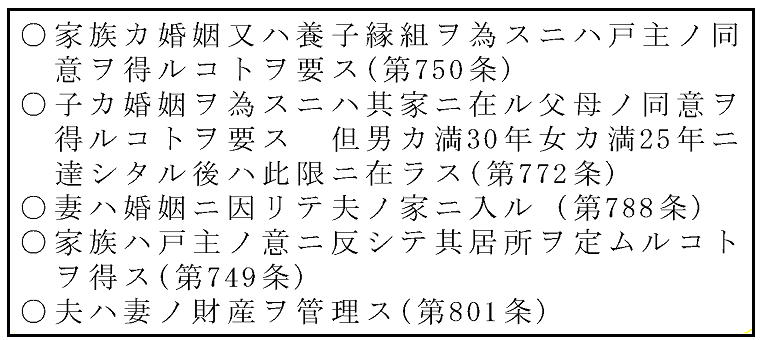

大日本帝国憲法には、家族に関する規定はなく、( ア )旧規定が家族に関して定めていた。( ア )旧規定下では、個人は( イ )のために存在し、個人の幸福追求は二の次におかれた。1つの戸籍に記載された人々は、同居していなくても(

ウ )権に従うものとされていた。( ウ )は、同じ戸籍に記載された人々の住む場所を指定することができ、結婚に同意する権限などを有していた。そのために、相思相愛の28歳の男性と24歳の女性が結婚するような場合でも、(

エ )人の同意がなければ相思相愛の二人が結婚できず、自由な恋愛結婚は非常に困難であった。結婚は個人の幸福追求の問題ではなく、( イ )と( イ

)の結びつきであると考えられ、何よりも( イ )の利益が優先されたからである。また、妻の無能力制度があり、妻は結婚前から持っていた自分の財産でさえ自分で(

オ )することを許されず、夫が( オ )した。

大日本帝国憲法には、家族に関する規定はなく、( ア )旧規定が家族に関して定めていた。( ア )旧規定下では、個人は( イ )のために存在し、個人の幸福追求は二の次におかれた。1つの戸籍に記載された人々は、同居していなくても(

ウ )権に従うものとされていた。( ウ )は、同じ戸籍に記載された人々の住む場所を指定することができ、結婚に同意する権限などを有していた。そのために、相思相愛の28歳の男性と24歳の女性が結婚するような場合でも、(

エ )人の同意がなければ相思相愛の二人が結婚できず、自由な恋愛結婚は非常に困難であった。結婚は個人の幸福追求の問題ではなく、( イ )と( イ

)の結びつきであると考えられ、何よりも( イ )の利益が優先されたからである。また、妻の無能力制度があり、妻は結婚前から持っていた自分の財産でさえ自分で(

オ )することを許されず、夫が( オ )した。

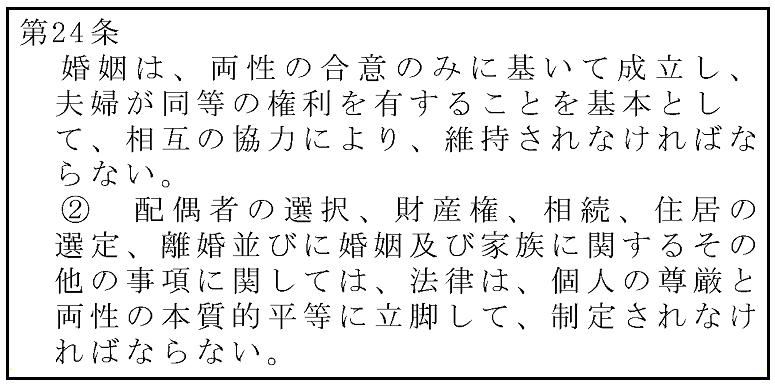

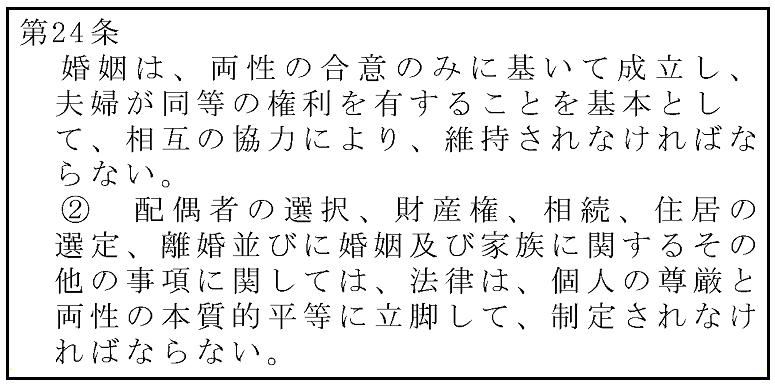

しかし、戦後の日本国憲法では、これらを改めるために第24条は、( カ )と両性の( キ )を家族の基本理念として定めた。

第24条は、「婚姻は両性の合意」だけで成立するとして( ク )の自由を保障した。( ク )の自由は個人を( イ )から解放して( カ )を具体化するものである。さらに、夫婦は( ケ )であるとして、男女( ケ )を家族内においても保障した。それは、戦後の( コ )化を実現するためには、家族内においてこそ、まず( コ )主義が実現されなければならないと考えられたからである。

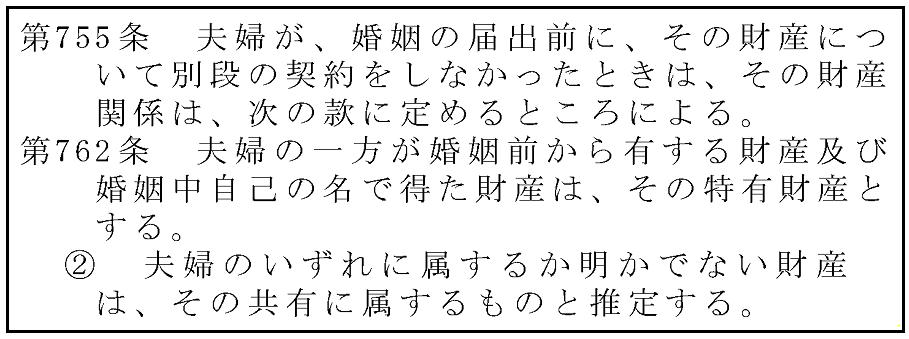

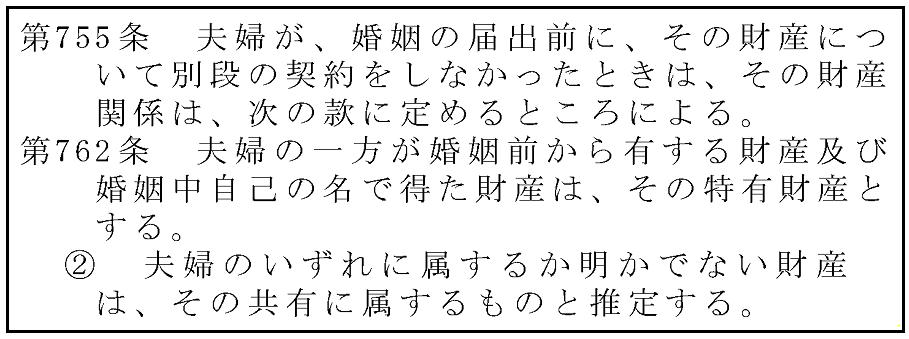

そして、憲法第24条の趣旨にしたがって、( ア )も改正され、妻の無能力制度は廃止された。現行( ア )では、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産は( サ )とされ、妻の財産を夫が管理するということはなくなった。

【解答・採点基準】

ア 民法 イ 家 ウ 戸主 エ 6 オ 管理 カ 個人の尊厳

キ 本質的平等 ク 婚姻 ケ 平等 コ 民主 サ 特有財産

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

【問題】 1992年実施

次の文中の( )内に適語を入れて文を完成しなさい。

大日本帝国憲法には、家族に関する規定はなく、( ア )旧規定が家族に関して定めていた。( ア )旧規定下では、個人は( イ )のために存在し、個人の幸福追求は二の次におかれた。1つの戸籍に記載された人々は、同居していなくても(

ウ )権に従うものとされていた。( ウ )は、同じ戸籍に記載された人々の住む場所を指定することができ、結婚に同意する権限などを有していた。そのために、相思相愛の28歳の男性と24歳の女性が結婚するような場合でも、(

エ )人の同意がなければ相思相愛の二人が結婚できず、自由な恋愛結婚は非常に困難であった。結婚は個人の幸福追求の問題ではなく、( イ )と( イ

)の結びつきであると考えられ、何よりも( イ )の利益が優先されたからである。また、妻の無能力制度があり、妻は結婚前から持っていた自分の財産でさえ自分で(

オ )することを許されず、夫が( オ )した。

大日本帝国憲法には、家族に関する規定はなく、( ア )旧規定が家族に関して定めていた。( ア )旧規定下では、個人は( イ )のために存在し、個人の幸福追求は二の次におかれた。1つの戸籍に記載された人々は、同居していなくても(

ウ )権に従うものとされていた。( ウ )は、同じ戸籍に記載された人々の住む場所を指定することができ、結婚に同意する権限などを有していた。そのために、相思相愛の28歳の男性と24歳の女性が結婚するような場合でも、(

エ )人の同意がなければ相思相愛の二人が結婚できず、自由な恋愛結婚は非常に困難であった。結婚は個人の幸福追求の問題ではなく、( イ )と( イ

)の結びつきであると考えられ、何よりも( イ )の利益が優先されたからである。また、妻の無能力制度があり、妻は結婚前から持っていた自分の財産でさえ自分で(

オ )することを許されず、夫が( オ )した。しかし、戦後の日本国憲法では、これらを改めるために第24条は、( カ )と両性の( キ )を家族の基本理念として定めた。

第24条は、「婚姻は両性の合意」だけで成立するとして( ク )の自由を保障した。( ク )の自由は個人を( イ )から解放して( カ )を具体化するものである。さらに、夫婦は( ケ )であるとして、男女( ケ )を家族内においても保障した。それは、戦後の( コ )化を実現するためには、家族内においてこそ、まず( コ )主義が実現されなければならないと考えられたからである。

そして、憲法第24条の趣旨にしたがって、( ア )も改正され、妻の無能力制度は廃止された。現行( ア )では、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産は( サ )とされ、妻の財産を夫が管理するということはなくなった。

【解答・採点基準】

ア 民法 イ 家 ウ 戸主 エ 6 オ 管理 カ 個人の尊厳

キ 本質的平等 ク 婚姻 ケ 平等 コ 民主 サ 特有財産

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る