「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「少子高齢社会と私たちの将来」HEADLINE

【観点】

【問題】 2019年実施

次の文をよく読み、グラフ1~3をよく見て、次の各問に答えなさい。

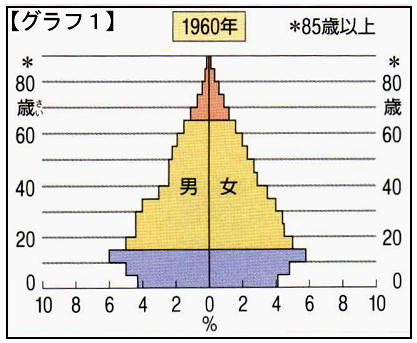

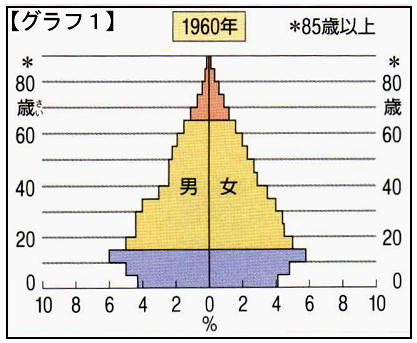

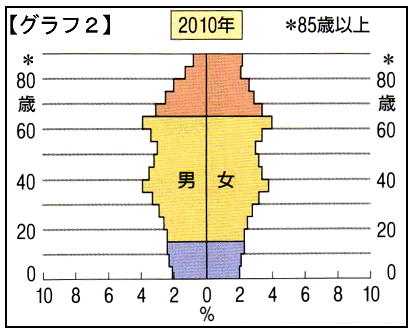

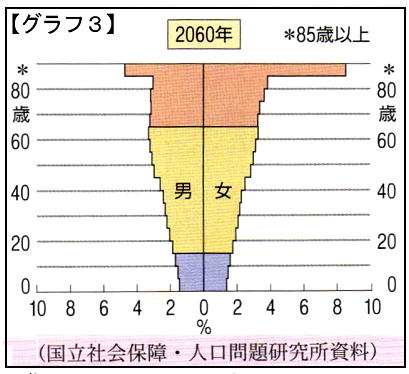

日本のA人口構成を表したグラフの変化を見ると、グラフ1からグラフ2へと変化してきた。やがて、2060年にはグラフ3のようになると推計されている。

まず、グラフ1を見ると、今から60年ほど前の1960年では、日本のB高齢者の割合は少なく、生産労働に携わっている人口の方が多かった。しかし、少しずつ、子どもの数が減り始めていることが現れている。

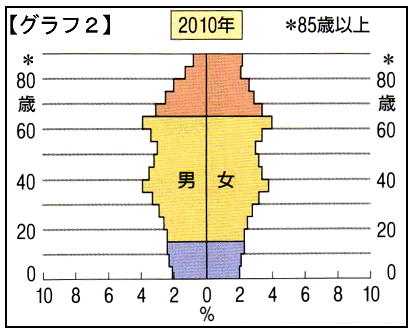

その後、生まれてくる子どもの数は、さらに少なくなる傾向が続いた。 C一人の女性が一生で生む子どもの数が減少しているのである。その一方で、D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えている。2005(平成17)年からは、出生数が死亡数を下回り、人口の減少が始まるようになった。ついに、グラフ2の2010年になると、E子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるようになった。

C一人の女性が一生で生む子どもの数が減少しているのである。その一方で、D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えている。2005(平成17)年からは、出生数が死亡数を下回り、人口の減少が始まるようになった。ついに、グラフ2の2010年になると、E子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるようになった。

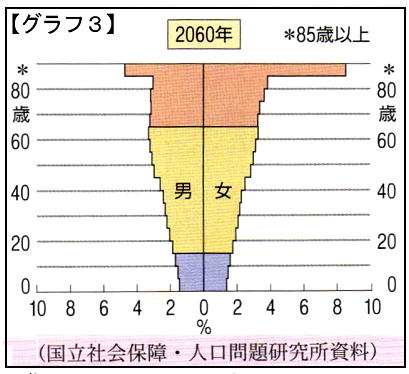

21世紀の半ばには、日本の人口の約4割を高齢者が占めると予想されている。そして、人口も減り続けていく。2060年に予想される日本の人口は8,674万人である。それを示すのが、グラフ3である。

もしも、このままの状態が進めば、10%くらいの人口は15歳以下になるから、 日本では生産活動に参加する人が、全人口の50%にも満たない状況になるであろう。そのような状況下で、君は、高齢者となった親の生活を支えながら、子どもを育てられるであろうか。

日本では生産活動に参加する人が、全人口の50%にも満たない状況になるであろう。そのような状況下で、君は、高齢者となった親の生活を支えながら、子どもを育てられるであろうか。

F2060年に起きると予想される社会問題に、今からどんな準備をするべきだろうか。

(1) 文中のA人口構成を表したグラフのことを一般に何というか答えなさい。

(2) 文中のB高齢者とは、何歳以上の人のことを言うか。年齢を答えなさい。

(3) 文中の下線部Cのことを何というか。漢字7文字で答えなさい。

(4) D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えているのはなぜか。その理由にあてはまらないと考えられるのは、次のうちでどれか。記号で答えなさい。

ア これまでの時代に比べて、高学歴化が進み生活が豊かになった。

イ これまでの時代に比べて、社会衛生が進み、健康的な暮らしができるようになった。

ウ これまでの時代に比べて、医療技術や医薬品の開発が進んだ。

エ これまでの時代と異なり、ききんもなく、食料事情が良くなった。

オ これまでの時代と異なり、日本は戦争をしなかった。

(5) 文中のE子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるような社会を何というか。漢字6文字で答えなさい。

(6) 文中のF2060年に起きると予想される社会問題で、人口問題と直接的な関係が最もうすいと考えられることは、次のうちでどれか。記号で答えなさい。

ア 高齢者の医療費が増大し、健康保険にかかる費用が若い世代にのしかかる。

イ 高齢者に支給する年金の費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

ウ 介護にかかる人手や費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

エ 高速道路や橋や港湾など多くの公共施設の老朽化対策の費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

オ 生産労働にかかわる人口の割合が減り、日本の経済力がおとろえる。

※ 若い世代:16歳~64歳までの世代。

【解答・採点基準】

(1) 人口ピラミッド

(2) 65 歳以上

(3) 合計特殊出生率

(4) ア

(5) 少子高齢社会

(6) エ

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 知識・理解

【問題】 2019年実施

次の文をよく読み、グラフ1~3をよく見て、次の各問に答えなさい。

日本のA人口構成を表したグラフの変化を見ると、グラフ1からグラフ2へと変化してきた。やがて、2060年にはグラフ3のようになると推計されている。

まず、グラフ1を見ると、今から60年ほど前の1960年では、日本のB高齢者の割合は少なく、生産労働に携わっている人口の方が多かった。しかし、少しずつ、子どもの数が減り始めていることが現れている。

その後、生まれてくる子どもの数は、さらに少なくなる傾向が続いた。

C一人の女性が一生で生む子どもの数が減少しているのである。その一方で、D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えている。2005(平成17)年からは、出生数が死亡数を下回り、人口の減少が始まるようになった。ついに、グラフ2の2010年になると、E子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるようになった。

C一人の女性が一生で生む子どもの数が減少しているのである。その一方で、D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えている。2005(平成17)年からは、出生数が死亡数を下回り、人口の減少が始まるようになった。ついに、グラフ2の2010年になると、E子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるようになった。21世紀の半ばには、日本の人口の約4割を高齢者が占めると予想されている。そして、人口も減り続けていく。2060年に予想される日本の人口は8,674万人である。それを示すのが、グラフ3である。

もしも、このままの状態が進めば、10%くらいの人口は15歳以下になるから、

日本では生産活動に参加する人が、全人口の50%にも満たない状況になるであろう。そのような状況下で、君は、高齢者となった親の生活を支えながら、子どもを育てられるであろうか。

日本では生産活動に参加する人が、全人口の50%にも満たない状況になるであろう。そのような状況下で、君は、高齢者となった親の生活を支えながら、子どもを育てられるであろうか。F2060年に起きると予想される社会問題に、今からどんな準備をするべきだろうか。

(1) 文中のA人口構成を表したグラフのことを一般に何というか答えなさい。

(2) 文中のB高齢者とは、何歳以上の人のことを言うか。年齢を答えなさい。

(3) 文中の下線部Cのことを何というか。漢字7文字で答えなさい。

(4) D平均寿命がのび、人口全体にしめる高齢者の割合が増えているのはなぜか。その理由にあてはまらないと考えられるのは、次のうちでどれか。記号で答えなさい。

ア これまでの時代に比べて、高学歴化が進み生活が豊かになった。

イ これまでの時代に比べて、社会衛生が進み、健康的な暮らしができるようになった。

ウ これまでの時代に比べて、医療技術や医薬品の開発が進んだ。

エ これまでの時代と異なり、ききんもなく、食料事情が良くなった。

オ これまでの時代と異なり、日本は戦争をしなかった。

(5) 文中のE子どもの数が少なくなり、高齢者が人口の1/4近くを占めるような社会を何というか。漢字6文字で答えなさい。

(6) 文中のF2060年に起きると予想される社会問題で、人口問題と直接的な関係が最もうすいと考えられることは、次のうちでどれか。記号で答えなさい。

ア 高齢者の医療費が増大し、健康保険にかかる費用が若い世代にのしかかる。

イ 高齢者に支給する年金の費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

ウ 介護にかかる人手や費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

エ 高速道路や橋や港湾など多くの公共施設の老朽化対策の費用が増大し、若い世代の負担が増大する。

オ 生産労働にかかわる人口の割合が減り、日本の経済力がおとろえる。

※ 若い世代:16歳~64歳までの世代。

【解答・採点基準】

(1) 人口ピラミッド

(2) 65 歳以上

(3) 合計特殊出生率

(4) ア

(5) 少子高齢社会

(6) エ

「公民的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る