「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「江戸幕府の改革と社会の変化」HEADLINE

【観点】

【問題】 1994年実施

次の文は、江戸時代の江戸幕府の改革と社会の変化についてまとめたものである。文をよく読んで、各問に答えなさい。

江戸幕府の政治体制は、( ア )とよばる。その( ア )を支えていたのは、百姓が納める( イ )であった。言い換えれば、( ア )は( ウ )を基盤に成立していたのである。当初は豊かであった幕府や藩の財政も、時代が進むにつれて、悪化していった。そこで、幕府は幕府財政の悪化を乗り切ろうとして、A「改革」で何度も、年貢徴収の強化及び年貢率の引き上げを試みたのである。

年貢率の引き上げを可能にしたのは、江戸時代に( エ )の増大があったからだとも言える。( エ )の増大は、幕府財政にとっても、百姓の生活にとっても、重要なことであった。そこに幕府が「( オ )」などで、施肥(田畑に肥料を使うこと)のための知識(草を刈ることや、せっちんを作ること)を広め、徹底しようとした理由がある。さらに、幕府だけでなく藩も( カ )の開発を行い、江戸時代に耕地は大きく増加した。

百姓たちの努力によって、( エ )は江戸時代にかなり増大した。Bしかし、度重なる年貢率の引き上げによって、百姓の生活は苦しいことが続いたと推定される。

一方、農業生産の増大とともに( キ )の栽培が盛んとなり、多くの商品も生産されるようになった。商品は商人の手に渡り、やがて大商人が誕生するようになる。C大商人は農村に入り、多くの商品を生産することに成功して、富を形成するようになる。

農村を「商品」と「金」で支配した大商人は、次第に「金」の力で、武士・幕府に対抗するように成長していくのである。( ク )においては、「米」は( ケ )の一部にすぎないものであった。「米」を支配した幕府・武士と、「商品」「金」を支配した大商人の優劣は、ついに立場を逆転させていくのである。こうして、幕府は経済的に成り立つことが難しくなり、やがて崩壊していくのである。

(1) 文中の( )内に、次の語群から、適語を選んで文を完成しなさい。

語群[ 商品作物 米経済 貨幣経済 幕藩体制 年貢 農業生産

慶安の御触書 公事方御定書 商品 新田 金 ]

(2) 下線部Aについて、年貢率が高く、百姓は年貢を納めるのに苦労した。年貢を納めることが、農村の社会にどのような変化をもたらしたのであろうか。次のうちから、あてはまるものを選び、記号で答えなさい。

a小作人が増えた b地主が増えた c小作人が減った d変化はない

(3) 下線部Bについて、なぜ、百姓の生活が苦しい状態が続いたと推測することができるのだろうか。次の語句をすべて使用して、説明しなさい。

[ 百姓一揆 改革 ききん ]

(4) 下線部Cについて、商人が農村に入って、農家に原料や道具を貸して織物などを生産させ、工賃を渡して製品を全部引き取る生産のしくみを何というか。

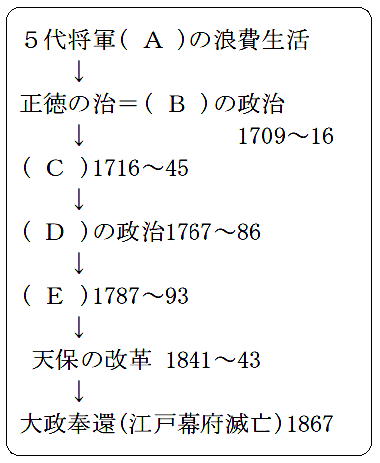

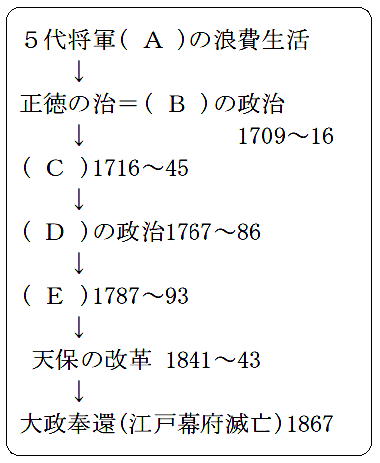

(5) 次の表は、江戸幕府の改革を順に示したものである。各問に答えなさい。

① Aの浪費生活は、幕府の財政の悪化の原因となった。Aの人物名を答えなさい。

また、Aの出した「生き物」を大切にせよという法律名を答えなさい。

② Bは、儒学者である。Bの人物名を答えよ。

③ Cは、8代将軍吉宗の行った改革である。その改革を何というか。答えなさい。

④ Cの改革で、庶民の不満をやわらげるために設けられたものをなんというか。

⑤ Cの改革で、登用された、さつまいもの研究者は何という人物か。

⑥ Dの人物がついていた役職を何というか。

⑦ Eは、松平定信の行った改革である。改革名を答えなさい。

⑧ 株仲間の奨励をしたのは、だれか。人物名を答えなさい。

⑨ C,E,天保の改革の、幕府の3改革で、共通してみられるのは、次のうちどれか。記号で答えなさい。

a上げ米の制 b囲い米の制 c株仲間の解散 d倹約令

【解答・採点基準】

(1)ア 幕藩体制 イ 年貢 ウ 米経済 エ 農業生産 オ 慶安の御触書 カ 新田

キ 商品作物 ク 貨幣経済 ケ 商品

(2) a

(3) 江戸時代のききんは、大小あわせて150回以上おきている。また死を覚悟した百姓一揆も数多くあった。改革によって、厳しく年貢を取られ、わずかの自然変化にも耐えられなかったからである。

(4) 問屋制家内工業

(5)① 徳川綱吉 法律名 生類憐みの令 ② 新井白石 ③ 享保の改革 ④ 目安箱

⑤ 青木昆陽 ⑥ 老中 ⑦ 寛政の改革 ⑧ 田沼意次 ⑨ d

【授業で使用した教材など】

○教材 「慶安御触書」、「食べてみよう江戸時代の雑炊」、「五人組仕置き帳」、「最も安価な金肥 それがウンコだ

った」、「米とウンチ 米の収穫高」、「享保の改革と飢饉」など

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 社会的思考・判断

【問題】 1994年実施

次の文は、江戸時代の江戸幕府の改革と社会の変化についてまとめたものである。文をよく読んで、各問に答えなさい。

江戸幕府の政治体制は、( ア )とよばる。その( ア )を支えていたのは、百姓が納める( イ )であった。言い換えれば、( ア )は( ウ )を基盤に成立していたのである。当初は豊かであった幕府や藩の財政も、時代が進むにつれて、悪化していった。そこで、幕府は幕府財政の悪化を乗り切ろうとして、A「改革」で何度も、年貢徴収の強化及び年貢率の引き上げを試みたのである。

年貢率の引き上げを可能にしたのは、江戸時代に( エ )の増大があったからだとも言える。( エ )の増大は、幕府財政にとっても、百姓の生活にとっても、重要なことであった。そこに幕府が「( オ )」などで、施肥(田畑に肥料を使うこと)のための知識(草を刈ることや、せっちんを作ること)を広め、徹底しようとした理由がある。さらに、幕府だけでなく藩も( カ )の開発を行い、江戸時代に耕地は大きく増加した。

百姓たちの努力によって、( エ )は江戸時代にかなり増大した。Bしかし、度重なる年貢率の引き上げによって、百姓の生活は苦しいことが続いたと推定される。

一方、農業生産の増大とともに( キ )の栽培が盛んとなり、多くの商品も生産されるようになった。商品は商人の手に渡り、やがて大商人が誕生するようになる。C大商人は農村に入り、多くの商品を生産することに成功して、富を形成するようになる。

農村を「商品」と「金」で支配した大商人は、次第に「金」の力で、武士・幕府に対抗するように成長していくのである。( ク )においては、「米」は( ケ )の一部にすぎないものであった。「米」を支配した幕府・武士と、「商品」「金」を支配した大商人の優劣は、ついに立場を逆転させていくのである。こうして、幕府は経済的に成り立つことが難しくなり、やがて崩壊していくのである。

(1) 文中の( )内に、次の語群から、適語を選んで文を完成しなさい。

語群[ 商品作物 米経済 貨幣経済 幕藩体制 年貢 農業生産

慶安の御触書 公事方御定書 商品 新田 金 ]

(2) 下線部Aについて、年貢率が高く、百姓は年貢を納めるのに苦労した。年貢を納めることが、農村の社会にどのような変化をもたらしたのであろうか。次のうちから、あてはまるものを選び、記号で答えなさい。

a小作人が増えた b地主が増えた c小作人が減った d変化はない

(3) 下線部Bについて、なぜ、百姓の生活が苦しい状態が続いたと推測することができるのだろうか。次の語句をすべて使用して、説明しなさい。

[ 百姓一揆 改革 ききん ]

(4) 下線部Cについて、商人が農村に入って、農家に原料や道具を貸して織物などを生産させ、工賃を渡して製品を全部引き取る生産のしくみを何というか。

(5) 次の表は、江戸幕府の改革を順に示したものである。各問に答えなさい。

① Aの浪費生活は、幕府の財政の悪化の原因となった。Aの人物名を答えなさい。

また、Aの出した「生き物」を大切にせよという法律名を答えなさい。

② Bは、儒学者である。Bの人物名を答えよ。

③ Cは、8代将軍吉宗の行った改革である。その改革を何というか。答えなさい。

④ Cの改革で、庶民の不満をやわらげるために設けられたものをなんというか。

⑤ Cの改革で、登用された、さつまいもの研究者は何という人物か。

⑥ Dの人物がついていた役職を何というか。

⑦ Eは、松平定信の行った改革である。改革名を答えなさい。

⑧ 株仲間の奨励をしたのは、だれか。人物名を答えなさい。

⑨ C,E,天保の改革の、幕府の3改革で、共通してみられるのは、次のうちどれか。記号で答えなさい。

a上げ米の制 b囲い米の制 c株仲間の解散 d倹約令

【解答・採点基準】

(1)ア 幕藩体制 イ 年貢 ウ 米経済 エ 農業生産 オ 慶安の御触書 カ 新田

キ 商品作物 ク 貨幣経済 ケ 商品

(2) a

(3) 江戸時代のききんは、大小あわせて150回以上おきている。また死を覚悟した百姓一揆も数多くあった。改革によって、厳しく年貢を取られ、わずかの自然変化にも耐えられなかったからである。

(4) 問屋制家内工業

(5)① 徳川綱吉 法律名 生類憐みの令 ② 新井白石 ③ 享保の改革 ④ 目安箱

⑤ 青木昆陽 ⑥ 老中 ⑦ 寛政の改革 ⑧ 田沼意次 ⑨ d

【授業で使用した教材など】

○教材 「慶安御触書」、「食べてみよう江戸時代の雑炊」、「五人組仕置き帳」、「最も安価な金肥 それがウンコだ

った」、「米とウンチ 米の収穫高」、「享保の改革と飢饉」など

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る